いい人いい話

いい氣づき

会員向け隔月刊誌『HiGENKI』で連載中の『いい人いい話いい氣づき』をご紹介します。

この企画では、中川雅仁が毎回ゲストを招き、心温まる対談を繰り広げています。

本ページでは、その対談の一部を、これまでのバックナンバーと合わせてお楽しみいただけます。

最新の対談

旭丘 光志(あさおか・こうじ)さん

1938年1月2日樺太豊原市(現ユジノサハリンスク市)生まれ。ADデザイナー、劇画化、シナリオライターをへて、1977年より小説、評論、ノンフィクションを執筆。ノンフィクションは主として、教育分野と医療分野をテーマとしてきた。劇画『ある惑星の悲劇』劇画『レッツゴーJF・ケネディ』TV『特別機動捜査隊』小説『中川一郎怪死事件』『アイヌモシリ独立戦争シャクシャイン』ノンフィクション『山村留学』『つらい痛みが3分で消えた』など著書多数。

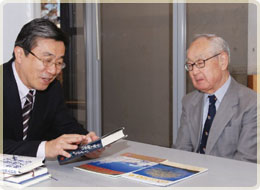

『真氣光の始まりを目撃し、 貴重な記録として残してきた』

先代のいつも笑顔で 威張ることのない姿にひかれた

- 中川:

- 旭丘先生、ごぶさたしています。

実は、今年は先代が生きていれば90歳になる年です。氣の中継器のハイゲンキが生まれて40年になります。

旭丘先生はハイゲンキが誕生するあたりから先代を取材してくださっていて、初期の真氣光のことをご存知の貴重な方です。『つらい痛みが消えた』『医療気功の衝撃』『霊象の真実』といった真氣光に関する本も書いてくださいました。

当時のこと、いろいろお聞かせいただければと思い、お訪ねしました。 - 旭丘:

- 私は今年の1月2日に88歳になりました。足腰が弱ってしまって、昔みたいに動き回ることができなくなりました。寂しいですが、こうやって懐かしい方が訪ねて来てくださるのはうれしいですよ。

でも、記憶力も低下してきていますので、40年も前のこと思い出せるかな(笑)。 - 中川:

私は1月1日生まれです。お正月だと、どこもかしこも「おめでとう」だらけで、改めて誕生日のお祝いはやらないですよね。誕生会をやってもらった記憶はないですよ(笑)。

私は1月1日生まれです。お正月だと、どこもかしこも「おめでとう」だらけで、改めて誕生日のお祝いはやらないですよね。誕生会をやってもらった記憶はないですよ(笑)。- 旭丘:

- 同じですね。ははは…。

- 中川:

- 先生は樺太(サハリン)で生まれて、終戦後に札幌に引き揚げられたそうですね。うちの母方も樺太からの引揚者です。

- 旭丘:

- そうでしたか。私は豊原市というところで生まれました。今のユジノサハリンスク、サハリン州の州都ですね。

- 中川:

- ソ連は終戦になってから攻めてきたんですね。

- 旭丘:

- 私は小学校3年生でした。近所の人がたくさん殺されましたよ。私のところはキツネの牧場をやっていました。牧場は何十町歩もあって、中には川が流れているような広いところでした。キツネも300頭以上いたんじゃないかな。

引き揚げの一年ほど前、親父はソ連の人たちにキツネの飼い方を教えていました。そうでないと接収後、困るので。それで殺されなかったんですね。

「宗谷」という船で引き揚げてきました。最後の引き揚げでした。「宗谷」は戦後、南極観測船として活躍しますが、戦時中は帝国海軍の船として物資の輸送や測量船として活躍していました。魚雷が命中したけれども、それが不発弾だったり、米軍の大編隊から銃撃されても生き残るなど、すごい強運の船だったようですね。

あのとき、ぼくはひどいやんちゃ坊主で、みんなが港で船を待っているのに、一人で小学校の屋上で寝ていて、置いて行かれるところでした(笑)。みんなが必死に探してくれて、ギリギリのところで帰ることができました。すごく怒られたのを覚えています。 - 中川:

- 先生はもともとは劇画を描かれていたんですよね。

- 旭丘:

- いろいろやりました。最初は広告デザイナーでした。その後、劇画は少年マガジンとかにも連載しましたし、小説もノンフィクションもテレビのシナリオも書きました。出版もテレビも元気な時代でしたから仕事は面白かったですね。自宅の近くに仕事場を建てて、アシスタントも4人くらい使って、忙しかったですよ。

- 中川:

- そんな中で、1980年代だと思いますが、先代との出会いがあったわけですね。どんな経緯で出会ったのか、覚えておられますか。

- 旭丘:

- どこでだったかな。定かではありませんが、当時、いろいろな集まりをやっていて、その流れで、同郷ということもあって、中川先生を紹介されたのかもしれないですね。

氣のことはまだオカルトとしてしか見られていなかった時代でしたが、何かピピッと感じるものがあったのではと思います。 - 中川:

- ハイゲンキはもうできていたんでしょうかね。

- 旭丘:

- まだでしたね。あのころはハイゲンキとよく似た形の治療器でしたが、10数本の針の束をバイブレーターで動かせて、ツボを刺激するものでした。その治療器を販売する仕事をされていました。

ただ、中川先生は単に売るだけでなく、効果的な治療方法についての研究会を作られて、医師や治療家とも協力しながら研究を重ねていました。

普通のハリ治療では考えられないような劇的な治療効果もありました。しかし、面白いことに、同じ治療器を使っても、中川先生がやるのと、ほかの人とでは効果が違ったりしたのです。

このあたりから中川先生は「氣」のことを意識するようになられたのではないでしょうか。よく言われましたよ。「旭丘さん、見えない世界を信じないとダメだよ」って。

ちょうどそのころ、アメリカではエイズの蔓延が社会問題になっていて、ハリ治療は敬遠されるようになりまた。日本でもエイズの患者が出始めましたからね。集合ハリの治療器も売りにくくなっていたと思います。 - 中川:

- なるほど。そういう背景があって、夢に白髭の老人が出てきて、ハイゲンキの誕生につながったんですね。

- 旭丘:

ハイゲンキはヘッドの先端部にプラスティックでできた小さなピラミッドが並んでいる構造でしたから、だれもが安心して治療が受けられるし、構造上は考えられないような高い効果が出ましたしね。(続きはハイゲンキマガジンで・・)

ハイゲンキはヘッドの先端部にプラスティックでできた小さなピラミッドが並んでいる構造でしたから、だれもが安心して治療が受けられるし、構造上は考えられないような高い効果が出ましたしね。(続きはハイゲンキマガジンで・・)

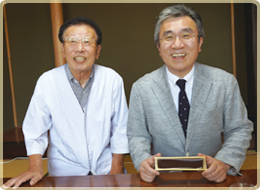

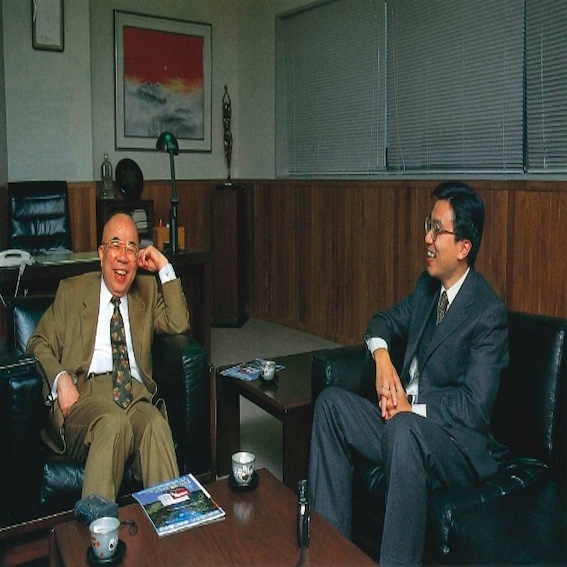

埼玉県・旭丘先生のご自宅にて 構成/小原田泰久

龍村 修(たつむら・おさむ)さん

1948年兵庫県生まれ。早稲田大学文学部卒業。1973年求道ヨガの沖正弘導師に入門。国内外のヨガ指導に従事。1990年から真氣

光研修講座講師。1994年独立して龍村ヨガ研究所を設立。龍村ヨガ研究所所長、NPO 法人国際総合ヨガ協会理事長などを務める。著書は『龍村式ヨガ健康法 眼ヨガ』『龍村式 ゆがみ解消法』(青春出版社)など多数。

『真氣光40周年。創始者の先代・中川雅仁はこんな人だった 』

先代のいつも笑顔で 威張ることのない姿にひかれた

- 中川:

- 龍村先生には研修講座400回を記念して7・8月号で対談をしていただきました 。今回は2026年が真氣光の40周年ということで、長く真氣光とかかわってくださっている先生に再びお話をうかがいたいと思います 。

先代が会社を作ったのが1985年で、氣の中継器であるハイゲンキを開発したのが1986年です。会社を作ったのが1985年で、気の中継器であるハイゲンキを開発したのが1986年です。1990年に1週間で氣を出せる講座(現在の真氣光研修講座)が始まって、龍村先生は第1回目から講師を務めてくださっています。先代とは出会いはその前の年の夏ごろだったのではないでしょうか。先代のことをご存じない会員さんも多いので、今日は先代のことを龍村先生とお話できればと思います。

- 龍村:

- ハイゲンキができて40年ですか。400回記念といいおめでたいこと続きですね。まずはおめでとうございます。会長がおっしゃるように、先代とは下田での講座が始まる前の年にお会いしています。下田の沖ヨガ道場へお越しになりました。道場を貸してほしいと言われて、社員研修のような形でならいいですよという返事をした覚えがあります。

- 中川:

沖ヨガの創設者でヨガの草分け的な存在だった沖正弘先生はすでに亡くなられており、龍村先生は当時、道場長をやっておられたんですね。

沖ヨガの創設者でヨガの草分け的な存在だった沖正弘先生はすでに亡くなられており、龍村先生は当時、道場長をやっておられたんですね。- 龍村:

- そうです。沖先生は1985年に亡くなりました。

- 中川:

- 1985年ですか。先代が会社を作った年ですね。これも奇遇なご縁に感じます。先代は沖先生と面識はありませんでしたが、ツボは動くんだというようないわゆる常識とは違う考え方が同じだったり、長い修業が必要とされてきたヨガや氣功をだれでもできる身近なものとして普及させました。先代はロスで沖先生の手書きのノートのコピーをもらったり、ブラジルへ行ったときには沖ヨガを習った方に出会ったりして、道場をお訪ねしたときには沖先生のことを意識していたと思うんですね。龍村先生を通して、沖ヨガと真氣光がつながったというのは必然のような気がしてなりません 。

- 龍村:

- 最初は私もこんなに長くかかわるとは思っていませんでした(笑)

- 中川:

- 研修講座をご覧になってどう思われましたか。

- 龍村:

- 氣を受けると大声を出したり、動き出したりする人がいたじゃないですか。私たちが知っていたのは氣を受けて体が動くというのではなく、自分でゆらゆら動かしながら体をほぐしていくというものでしたから、私を含めてみんな驚いていました。

でも、先代は威張ることもないし、いつもニコニコとうれしそうにしている屈託なさというか人懐っこさというか、だんだんその人柄にひかれていきましたね。 - 中川:

- 研修講座は400回を超えて、先生は最初のころの1回を除いてすべてに参加してくださっていますからね。

その1回は海外出張の予定がすでに入っていて出られなかったそうですが、「いないと困る」と言われたそうですね。 - 龍村:

- 以来、研修講座のスケジュールを常に優先してきました(笑)ありがたいことです。

- 中川:

- 先代も頼りにしていたと思いますよ。本当に深いご縁ですね。

- 龍村:

- 真氣光とのご縁の深まりということで言えば、1994年に研修講座が生駒に移ったときが大きな節目だったかもしれません。その年、ちょうど独立して龍村ヨガ研究所を立ち上げました。あのころはオウムの事件でヨガの教室は閑古鳥が鳴いていました。そんなときの独立ですから先行きにはとても不安がありました。

生駒へ移る前、下田の道場の近くに先代が真氣の社という施設を建てたじゃないですか。足立育郎先生の設計で、氣のバランスを整える装置も設置されていました。これからはそこにいるだけ元気になれる場所が必要になるから、全国に同じような建物を作るという壮大な計画をおもちでした。

下田の真氣の社には見晴らしのいい場所に氣の満ちた露天風呂がありました。そこに先代と二人で入って、独立することをお話ししました。そのとき、独立するなら、生駒へ来て講師をやってほしいと言われました。真氣光にも興味をもち始めていましたし、経済的にも助かるのでとてもうれしい話でした。先代との距離がぐっと近づいた気がしました。

だれに対してでも、新しいことをやろうとしたり、困ったことがあれば手を差し伸べて応援してあげたいという精神をお持ちの方でしたね。 - 中川:

- 私も先代が亡くなって右も左もわからない中で跡を継いだわけですから不安はありました。でも、やらないわけにはいきません。きっと龍村先生が独立したときと同じような心境だったのではないでしょうか。

そんな中で、龍村先生がいてくださったことはとても心強かったです。先代はハイゲンキという氣の中継器だけでなく、龍村先生をはじめたくさんの真氣光を支えてくださる方たちも残してくださいました。そのおかげでここまで続けられました。

生駒の研修所と言えば、氣の環境という面でいろいろ工夫をしていました。建物は借りているものでしたからあまりいじることができません。そこで、床下にびっしりと水晶を埋めました。真氣光のエネルギーで研修所全体を包み込もうとしたんでしょうね。下田では受講した方たち氣を受けたときの反応がすごかったじゃないですか。大きな声をあげたり、体を激しく動かしたり、訳のわからないことを話し出したりする人がけっこういましたよね。霊的な現象だったと思います。先代は“お化け”のせいだと言っていました。そんな人も、氣をたっぷり受けて静かになると、体調も良くなったりしました。

生駒での第1回目の研修講座は拍子抜けでした(笑)。下田とは打って変わってみなさん、静かに氣を受けていました。

研修所にいるだけでじわじわと氣が浸透していって、いわゆる先代の言う“お化け”、私が言う“マイナスの氣”が早く抜けていくようになったのではないでしょうか。先代は場のエネルギーの大切さを確信したと思います。 - 龍村:

それで場のエネルギーを最高に高めた真氣の杜を全国に作ろうと考えたのですね。志半ばで亡くなってしまいましたが。

それで場のエネルギーを最高に高めた真氣の杜を全国に作ろうと考えたのですね。志半ばで亡くなってしまいましたが。- 中川:

- 真氣の杜は、下田のほかに兵庫県宍粟郡山崎町(現在の宍粟市山崎町)というところにも、足立先生の設計で建てられました。大きなピラミッドハウスがある施設でした。ピラミッドハウスの中でセミナーをやったりしていましたね。下田から生駒に移るとき、全国を回っていい場所はないか探していましたが、山崎もひとつの候補にあがっていました。研修講座は生駒でやることになりましたが、山崎も捨てがたく、真氣の杜として使うことになったのです。

- 龍村:

- そういういきさつがあったのですね。

- 中川:

- 山崎の真氣の杜は先代が亡くなったあと、研修講座でも講師をしてくださった小林正観さんが引き継いでくださいました。正観さんもお亡くなりになって、今はさとうみつろうさんという作家がオーナーをされているようです。スピリチュアルな世界に造詣の深い方で、大きなイベントを開催したりして、ずいぶんとにぎわっていると聞きました。そうやって先代が作った施設が有効に活用されているというのはありがたいことです。

- 龍村:

- 真氣光は、下田での研修講座が始まったころは中川氣功と呼ばれていました。中川先生が始めた氣功ですから中川気功でいいのですが、本人としてはしっくりこなかったのかもしれませんね。中川先生の持ち物みたいになって広がらないと思ったのか、確か会員さんの提案があったと聞いていますが、真氣光という名前に変えました。風貌も考え方もとても個性があって黙っていても目立つ人でしたが、自分を前面に出すのは好まなかったのかもしれないし、氣は宇宙からきているわけですから、自分の名前をつけると小さくなってしまうという思いがあったのかもしれません。そういう意味で真氣の杜も自分とは直接の関係のないところで活用されているというのは、先代の考え方に合っているのではないで

しょうかね。 - 中川:

- そうかもしれませんね。自分の名前を残すためにやっていたわけではなかったと思います。

- 龍村:

- それと、スピリチュアルな雑誌で『アネモネ』ってあるじゃないですか。あの雑誌も先代が始めたものです。真氣の杜と同じで、先代が作ったことをご存知なのはわずかだと思います。(続きはハイゲンキマガジンで・・)

東京・池袋 KÌPLACEにて 構成/小原田泰久

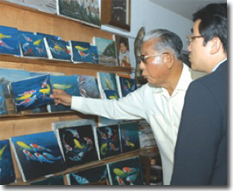

古見 きゅう(ふるみ・きゅう)さん

1978年生。東京都出身。本州最南端の和歌山県串本町にて、ダイビングガイドとして活動したのち写真家として独立。独特な視点から海の美しい風景だけでなく、海の生き物たちの暮らしや繋がり、海の環境問題など、水中のありのままのドキュメンタリーを作品とし、様々な媒体で発表する。近著に『海の聲をきく』(小学館)など多数。 2024年より漫画誌ビッグコミックにて連載コラム『海の聲をきく』を毎号掲載中。

『魚たちの豊かな表情から 海の世界のありようが見えてくる』

熱帯魚のお店で出合った きれいな魚がきっかけ

- 中川:

- 昨年出された超大型写真集『Longing 憧』のことお聞きしました 。びっくりしました 。写真集を開くと、右端から左端までで140センチもあるそうですね 。タテが47センチほどですか 。240ページの厚さで重さが何と13キロ 。そんな写真集、見たことないですよ 。 真氣光の会員さんの尾崎靖さんが編集担当ということでご縁ができて、今回お話をお聞きすることになりました 。うちのスタッフも出版記念の写真展にうかがって、とても感銘を受けました 。 今日はよろしくお願いします 。

- 古見:

- ありがとうございます 。水中写真家になって20周年を記念して作ったものです 。限定30部です 。2004年に写真家として独立して、世界中を旅しながら写真を撮影してきました 。全部で100万点以上ありましたが、4年かけて掲載する作品を選びました 。版元が大きい本を作りたいということで限界に挑戦してくださいました 。一冊一冊手作りです 。表紙も強度を出すために木で布をくるむという工夫がしてあります 。 人にお見せするとき一人ではめくれないですよ(笑) 。

- 中川:

展覧会で展示されている写真と同じサイズですよね 。私は、古見さんがこの夏に出された『海の聲をきく』という写真集を拝見しました 。魚たちに語りかけられているような気分になりました 。ほんわかした温かな氣を感じましたね 。 もともと魚が好きで水中写真家になられたのですか 。

展覧会で展示されている写真と同じサイズですよね 。私は、古見さんがこの夏に出された『海の聲をきく』という写真集を拝見しました 。魚たちに語りかけられているような気分になりました 。ほんわかした温かな氣を感じましたね 。 もともと魚が好きで水中写真家になられたのですか 。- 古見:

- 高校生のころに魚を飼い始めました 。ある日、高田馬場にある熱帯魚のお店に入りました 。多くの方がご存じのグッピーとかネオンテトラという淡水魚はあまりきれいとは思いませんでした 。人工的な色で怖いと感じるくらいでした 。 それに対して海の魚は原色が輝いて見えました 。すごい!と感じて虜になってしまいました 。

- 中川:

- 一目ぼれですね 。

- 古見:

- それで、あんなにきれいな魚に合うにはどうすればいいかと考えました 。ダイビングを仕事にすれば毎日、あのきれいな魚を見て暮らせるとひらめき、高校を卒業したあと、ダイビングの専門学校に入り、和歌山の串本というところでダイビングガイドになり、ダイビングガイドになってから水中写真を撮り始めました 。

- 中川:

- 高田馬場で出合った熱帯魚で人生の方向が決まったのですね 。

- 古見:

- 運命的な出合いでした(笑) 。

- 中川:

- 魚で人生が決まったというのはあまり聞いたことありません 。熱帯魚が輝いて見えたというのはすてきな感性ですね 。だいたい、魚というと食べるものという感覚で見ている人が多いと思います 。でも、彼らも生き物で人間にいろいろなことを教えてくれている存在だと思います 。我々が気づかないだけで、魚も動物も植物も、大切なことを教えてくれているはずです 。 それに海は陸よりも大きくて、陸以上に未知のものがたくさんあって、それも古見さんのような方には魅力だったのかもしれませんね 。

- 古見:

- 最初は魚がきれいに撮れるだけで満足していました 。でも、少しずつ興味の方向性が変わってきて、魚の表情を見るようになりました 。そして、図鑑で長い名前の魚を見つけたりすると会いたくなるのです 。

- 中川:

- 最初の写真がジンベエザメですよね 。13mですか 。潜っている人間の姿も写っていますが、対比するといかに大きいかがわかります 。次のページに斜め前から撮っている写真があって、まさに話しかけてきているような表情ですね 。だけど、こんな巨大な生き物がそばにいて怖くなかったですか 。

- 古見:

- これまでもジンベエザメとは遭遇していましたが、多くは体長5mほどでした 。ジンベエザメは温厚で攻撃性はありません 。襲われないとはわかっていましたが、正直、これだけ大きいとちょっと怖かったですね 。

- 中川:

- 普通、そんな大きな生き物と会うことはないですからね 。

- 古見:

こんな巨大な生き物と並んで泳いでいるなんて信じがたいことでした 。尾びれだけで3mはありました 。必死で泳がないと置いていかれます 。頭部に接近すると、掌くらいの目がぼくを見つめるんです 。一瞬たじろぎましたが、その瞳はやさしくて慈しみに満ちていました 。そのあと、ジンベイザメのお腹の方に下がっていくと、下腹部が大きく膨れ上がっていました 。そうか妊娠しているのか、とまたまた感動しました 。今でも彼女のことはときどき思い出します 。まさに一期一会 。またどこかで合うことができたらどんな気持ちになるでしょうね 。(続きはハイゲンキマガジンで・・)

こんな巨大な生き物と並んで泳いでいるなんて信じがたいことでした 。尾びれだけで3mはありました 。必死で泳がないと置いていかれます 。頭部に接近すると、掌くらいの目がぼくを見つめるんです 。一瞬たじろぎましたが、その瞳はやさしくて慈しみに満ちていました 。そのあと、ジンベイザメのお腹の方に下がっていくと、下腹部が大きく膨れ上がっていました 。そうか妊娠しているのか、とまたまた感動しました 。今でも彼女のことはときどき思い出します 。まさに一期一会 。またどこかで合うことができたらどんな気持ちになるでしょうね 。(続きはハイゲンキマガジンで・・)

東京都渋谷区代々木上原 citylightbookにて 構成/小原田泰久

山内 明子(やまうち・あきこ)さん

AKO HOLISTIC VET CARE院長。獣医師、獣医鍼灸師。東京都生まれ。

日本大学農獣医学部獣医学科卒。都内の動物病院に勤務の後、休職して東洋医学の勉強を始める。2016年国際的な中獣医学の教育機関であるCHI INSTITUTE(本部アメリカ)のオーストラリア校で学び、獣医鍼灸師の資格を取る。2019年鍼灸や漢方薬治療を行うAKO HOLISTIC VET CAREを開業。著書に『うちの猫と25年いっしょに暮らせる本』(さくら舎)があります。

『肉体だけでなく 動物たちの心も魂も診る獣医師 動物から教えてもらうことが いっぱいあります』

動物から教えてもらうことがいっぱいあります

- 中川:

- 私どもの会員さんが先生のところで愛猫を診てもらっていて、東洋医学を勉強した先生で、氣のこともよく分かっておられるので、ぜひ対談にと推薦してくれました。先生が書かれた『うちの猫と25年いっしょに暮らせる本』(さくら舎)も興味深く読ませていただきました。獣医師さんで東洋医学というのは珍しいですよね。

- 山内:

- ありがとうございます。最近は獣医師向けに東洋医学を教えてくれるセミナーも増えてきましたが、実際に臨床で東洋医学を主にしている病院は珍しいですね。

- 中川:

先生ももともとは普通の獣医師さんだったわけですね。

先生ももともとは普通の獣医師さんだったわけですね。- 山内:

- 小学生のころから動物が好きで、将来は獣医師になりたいと思っていました。当時は犬を飼っていたし、動物にかかわる仕事というと獣医師くらいしか思いつきませんでした。それで、大学の獣医学科に入り、普通の獣医師をやっていました。忙しいときには体の調子が悪くなることもよくあって、すぐ抗生物質や解熱剤を飲みながら無理して仕事する状態でした。それが当たり前でした。無理がたたって甲状腺の病気になったとき、このままでいいのだろうかと考えました。結婚することになって、将来、子どもをもつならもっと体を大事にしないとと思い、そのときに西洋医学だけでいいのかという疑問が出てきて、東洋医学に興味をもちました。

- 中川:

- ご自身が病気になったのがきっかけで東洋医学の勉強を始められたんですね。

- 山内:

- そうですね。結婚を機に常勤からパートになって時間ができたので東洋医学のセミナーに出たり本を読んだりしました。そのころは動物ではなくて人間の東洋医学ですけどね。東洋医学では臓器ごとに診るのではなくて、臓腑同士の関係性や季節や地域なども考えに入れて診療します。理にかなっているなと思いました。 その後、子どもを授かりましたが、流産の危険もあったりして、仕事が一切できなくなりました。そのときに、妊娠・出産の神秘とか命の大切さを感じて、私の獣医師としての代わりはいても、この子を産んで育てるのは私にしかできないと、しばらくは完全に仕事を離れました。 普通の主婦だったときの体験も貴重でした。まわりには私が獣医師とは知らずに付き合ってくれている方もいましたから、一般の人の目線でペットのことを見ることができました。

- 中川:

- たくさんの気づきがあったのですね。

- 山内:

- 家族の一員として動物たちをかわいがっている様子が伝わってきたり、いろいろな思い、葛藤、悩みをもってワンちゃんやネコちゃんを飼っているんだなって、まわりの人たちのお話からよくわかりました。親の介護や子育てをしている飼い主さんもいますからね。みなさんのお話から、飼い主さんのメンタルが動物たちに大きな影響を与えていることを知れたのも大きかったです。動物たちの病気を治すのが獣医師の仕事ですが、動物だけを診るのではなくて、飼い主さんはどういう気持ちなのかなと考える大切さも感じましたね。血液検査の結果だけでは答えが出ないことがよくわかりました。

- 中川:

- 飼い主さんの氣が動物さんに影響を与えることはよくあると思います。飼い主さんの体調が悪いと、動物さんにも同じような症状が出るという話もよく聞きます。

- 山内:

- 彼らの繊細さと能力はすごいと思います。動物たちから教えてもらうことがいっぱいあります。

- 中川:

- 動物たちは人間以上に氣を感じるのではないでしょうか。

- 山内:

- そう思います。人間はまわりの人と合わせないといけないとか考えるじゃないですか。そうしないと社会生活を営めなくなりますから。感じることよりも考えることを重視してしまうので、 氣に鈍感になってしまうのかもしれません。 動物は本来自由なのですが、飼われている動物は飼い主さんの顔色を見ることが多いですね。自分が気持ちよくても飼い主さんが浮かない顔をしていると大丈夫かなと心配します。もっとここにいたいと思っても、行くよと言われると行かないといけません。 ペットたちは、人間あるいは場が出している氣を敏感に感じながら行動を決めています。ですから飼い主さんの自我が強すぎると、ワンちゃんやネコちゃんも苦悩したりします。

- 中川:

- 飼い主さんがマイナスの氣の影響を受けていると、それを引き受けてくれる動物さんもいるみたいです。

- 山内:

そういう面で、動物の具合が悪いときには、動物だけを診るのではなくて、飼い主さんの体調やご自宅の様子などもお聞きするようにしています。(続きはハイゲンキマガジンで・・)

そういう面で、動物の具合が悪いときには、動物だけを診るのではなくて、飼い主さんの体調やご自宅の様子などもお聞きするようにしています。(続きはハイゲンキマガジンで・・)

東京・世田谷区 AKO HOLISTIC VET CAREにて 構成/小原田泰久

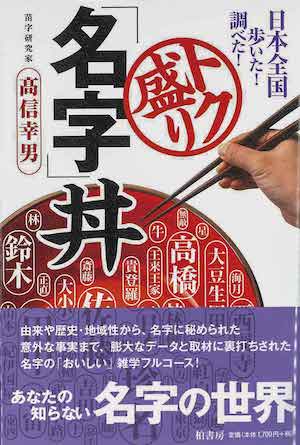

永峰 英太郎(ながみね・えいたろう)さん

1969年東京生まれ。明治大学政治経済学部卒。業界紙記者、出版社勤務を経てフリーに。企業ルポ、人物ルポを得意とする。著書『日本の職人技』『「農業」という生き方』(アスキー新書) 『70歳をすぎた親が元気なうちに読んでおく本』(二見書房)『家系図をつくる。』(自由国民社)など 。

『家系のヒストリーを探るのは 最高のエンターテインメント』

偉い人だったと聞いていた曾祖父のことを知りたくなった

- 中川:

- 永峰さんが書かれた「家系図をつくる。」(自由国民社)という本を知り合いからすすめられて拝読しました 。具体的にどうやって調べればいいかが、永峰さん自身の家系を追った体験をもとに書かれていますので、とてもわかりやすくて参考になります 。ご先祖様を知ることは真氣光でもとても大切にしています 。じっくりとお話をお聞かせください 。

- 永峰:

- ありがとうございます。私も氣には興味がありますのでお話をうかがえるのが楽しみです 。

- 中川:

家系図の本を書かれていますが、永峰さんは家系図の専門家ではないですよね 。

家系図の本を書かれていますが、永峰さんは家系図の専門家ではないですよね 。- 永峰:

- 基本的にはルポライターですから、いろいろな人や企業、出来事を取材して文章にするのが仕事です 。2014年に、母親が末期がん、父親が認知症になって、母親は亡くなり、父は施設に入りました 。親をがんで亡くすのも認知症の親を介護するのも経験がないわけで、何をすればいいのかわからず困りました。たぶん、世の中の多くの人が困惑することで、私の体験は役に立つのではないかと思って、「70歳をすぎた親が元気なうちに読んでおく本」(アスペクト)にまとめました 。それがきっかけで自分自身をルポするようになりました 。

- 中川:

- 私も両親を亡くしていますが、経験のないことなので戸惑います 。

- 永峰:

- たとえば、母が意識を失ったときに、親のお金を銀行で下せないという事態になって、なんで下せないのと慌てました。銀行に掛け合ってもけんもほろろだし、どうして家族なのにダメなんだと憤慨しました。親を介護するのも経験がないわけで、何をすればいいのかわからず困りました。たぶん、世の中の多くの人が困惑することで、私の体験は役に立つのではないかと思って、『70歳をすぎた親が元気なうちに読んでおく本』(アスペクト)にまとめました。それがきっかけで自分自身をルポするようになりました。危篤状態の母親に「暗証番号は?」と聞いたけれども、ほとんど意識がないわけですから答えてくれるはずもありません。本当は静かに見送ってあげるべきときに、銀行の暗証番号を聞く自分というのも嫌だなと思いました。暗証番号を元気なときに聞いておけば介護に専念できたわけです。母は父親の認知症を隠していました。自分で何とかしようと思っていたのではないでしょうか。そのストレスでがんになったのかもしれません。自分自身がノータッチだったのが悔やまれます。

- 中川:

- お住まいは離れていたのですか 。

- 永峰:

- それも悔やまれることです。今鎌倉に住んでいるのですが、その前は両親の住む所沢にいました。母親が末期がんになる2年くらい前に鎌倉に越しているんです。親が年を取っていくのにあえて遠いところ行くのは・・・。親が認知症になるなんてありえないと思っていたし、母親も病気ひとつしなかった人でしたから、がんになるなんてまったく考えなかったですよ 。すべて結果論ですが、反省というか後悔というか、少しでも読者の参考になればいいと思って、自分自身の苦い体験をまとめた本です 。

- 中川:

- 家系図もいろいろ動いて調べておられます。専門家に作ってもらう人も多いようですが、ご自分で作ることでご先祖様のことがよりわかったようです 。そもそも家系図を作ろうと思ったきっかけは何だったのでしょうか 。

- 永峰:

- 私は失敗ばかりしている子どもでした。失敗するたびに、「あなたはちゃんとできるよ。あなたのひいおじいちゃんは偉い人だったんだよ」と母親が言ってくれたのをよく覚えていました。だから、ひいおじいちゃんがどんな人だったのか、興味はもっていました。2018年に父が亡くなったとき、相続手続きのために戸籍謄本を取りました。そしたら、父の婚姻時の本籍が、「東京都台東区浅草橋」だとわかりました。僕が生まれてすぐに幕張に引っ越して、そこで幼稚園時代まで過ごして、その後はずっと所沢でした。僕が生まれた病院は葛飾区の立石に住んでいたのだろうなとは思っていましたが、浅草橋だということでびっくりです。「父親のこと、何も知らかった」と愕然として、父親やひいおじいさん、もっと前のご先祖様がどんな人生を送ったのだろうと、いろいろ調べ始めました。

- 中川:

- 親が亡くなったときくらいしか戸籍謄本は見ないですからね。戸籍もいろいろあってややこしいです。

- 永峰:

- 戸籍には全員が記載されている「謄本」と特定の一人が記載されている「抄本」があります。家系を調査するときには謄本を使用します。戸籍謄本は、記載されている人が、死亡、離婚、婚姻、転籍すると、その戸籍から抜けることになります。それを「除籍」と言います。除籍によってだれもいなくなった戸籍は除籍簿に入れられ、この戸籍を「除籍謄本」と言います。また、戸籍法が改正されるたびに、書式が変わります。

改正前の戸籍を「改正原戸籍謄本」と言います。家系を調べるときには、これも手に入れると、より詳しい情報がわかります。

- 中川:

- 戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を手に入れるということですね。

- 永峰:

どれも市役所や区役所へ行けばとれます。(続きはハイゲンキマガジンで・・)

どれも市役所や区役所へ行けばとれます。(続きはハイゲンキマガジンで・・)

東京池袋・KÌPLACE(キープレイス)にて 構成/小原田泰久

坂本 敬子(さかもと・けいこ)さん

1961年茨城県生まれ 。86年に月の井酒造店6代目蔵元坂本和彦さんと結婚 。87年長男・直彦さん、92年次男・貴彦さん、94年長女・有沙さん誕生 。2004年2月、和彦さん死去により株式会社月の井酒造店の代表取締役となり、和彦さんの思いを引き継いで有機のお酒「和の月」を完成させる 。著書『さいごの約束一夫に捧げた有機の酒「和の月」』(文芸春秋)

『がんで倒れた夫。 彼の生きた証として造った有機のお酒 』

ご主人の病気によって人生が激変。7代目の蔵元に

- 中川:

- 茨城県の大洗。地名は聞いたことがありますが、初めてうかがいしました。東京から車で2時間ほどですかね。 今回のゲストの坂本敬子さんは、大洗にある「月の井酒造店」の代表取締役 。慶応元年(1865年)創業ということですから、160年の歴史をお持ちの由緒ある酒蔵です 。20年以上前に志半ばで亡くなられたご主人の跡を継ぎ、7代目の蔵元として有機にこだわったお酒を造られています 。坂本さんが2005年に書かれた「さいごの約束」(文芸春秋刊)を読ませていただきましたが、40代のご主人が末期の食道がんと診断されて、何とか元気になってほしいと懸命にがんばる姿には感銘を受けました 。

- 坂本:

- わざわざ大洗までお越しいただきありがとうございます。 来年の2月で主人の23回忌になります 。主人ががんになったとき、すぐに余命を宣告されて、あのときは治したい!少しでも役に立ちたい!という一心で細かく記録を残しました 。別の病院で診てもらうときも、前の病院ではどんな治療をしたかというデータがとても大切だと痛感したものですから 。そのとき闘病記録を書きながら日々のことをメモしていたので、それをもとにまとめた本です。読んでいただきありがとうございます 。

- 中川:

会社を継ぐことになり、本が出版され、その後テレビドラマにもなりました。ご主人の病気によって、人生ががらりと変化しましたね 。

会社を継ぐことになり、本が出版され、その後テレビドラマにもなりました。ご主人の病気によって、人生ががらりと変化しましたね 。- 坂本:

- 私は主人が病気になるまでお気楽な専業主婦でした。手帳を開けるといつも友だちとのランチの予定ばかりが書かれていましたから(笑) 。主人の病気、そして亡くなってしまったことによって確かに日々の生活は大きく変わりました 。主人が亡くなったあと、社長になりましたが、私はレジ打ちと酒蔵見学の案内をするくらいしか仕事を手伝っていなかったので、どうやって日本酒を売ればいいか?さっぱりわからなかったのです 。主人のために必死に造った大切な有機の酒なので、東京の有名な酒屋さんにもって行ったら、有機だからと言って何がいいの?値段が高いだけで意味がないと言われ途方にくれたこともあります 。そんなとき、残間恵理子さんというメディアプロデューサーが知り合いだったので、どうすればいいかと相談したら、有機のお酒は珍しいから新聞に投稿してみたらとアドバイスしてもらったんです 。朝日新聞に投稿したところ、社会面に大きく紹介されました 。テレビ欄をぱっとめくると「遺志刻む 妻の酒」というタイトルで、私がそのお酒をもっている写真が載っていて、本当にびっくりしました 。その新聞記事を読んだたくさんの出版社から、本を出しませんか と話がきました 。本を出す気はなかったのですが、文芸春秋の編集者さんと時間をかけて色々な話をしているうちに、この方なら信用できるかなと思ってお引き受けしました 。本が出版されると新聞や電車の中吊り広告にまで紹介記事が出たり、大きな書店で平棚に積まれたりして、またまた驚きました 。本の反響もすごくて混乱していると、各TV局が「ドラマにしませんか」と声をかけてくださいました 。

- 中川:

- すごい展開ですね。

- 坂本:

- 制作会社の方が最初にもってきた台本では、主人の役も私の役も、あまりにも有名な俳優さんだったので、またまたここでも驚きました。何しろ大スターのアイドルと超大物俳優さんだったので恐れ多すぎてちょっとお受けできないとお断りしました。それでも、制作会社の人があきらめずに、次にもってこられたのが、舘ひろしさんと安田成美さんのキャスティングだったのです。安田さんには私と同じようにお子さんが3人いらっしゃり、ご主人はとんねるずの木梨憲武さんです。安田さんと最初にお顔合わせしたとき、「憲ちゃんがもし具合が悪くなって、突然、自分が敬子さんと同じような立場になったらどうするんだろうと、自分のことに置き換えて考えさせられた。子育てで遠のいていたお仕事だけど、女優復帰作としてやってみたい」と、おっしゃって下さったそうです。その言葉で、なんとなく親近感が湧いてお任せすることにしました。

- 中川:

- 本が出てドラマにもなって、まわりの反応はいかがだったですか。

- 坂本:

- 今の私だったら、本をこともドラマのことも、上手に宣伝に使えるかなと思います(笑)。でも、あのときはまわりが気になって逆に話題にしたくなかったですね。

- 中川:

- いろいろ言われたりしましたか。

- 坂本:

- あわれな未亡人を演じてお酒を売りたいのかと心無い言葉を言われたりして、それがすごくつらかったですね。主人の同級生とか応援してくださる方もたくさんいましたが、私からはメディアに売り込んでいないし、流れに身を任せていただけなのに、なんでそんなことを言われなければならないのかと涙が出ました。

- 中川:

- どんなにがんばっていても、いいことをやっていても、その姿を見ないで足を引っ張ろうとする人はいますよね。マイナスの方ばかりに目が向く人です。自分が坂本さんと同じ立場になったら、応援されてどれほどうれしいか想像できるはずです。もう少しだけ想像力を働かせれば、心無いことは言えないはずです。

- 坂本:

本当に悲しかったですね。そのあともいろいろありました。やっと会社が軌道に乗ってきたと思ったら、3・11があってまたどん底です。そこからがんばって這い上がってきたら新型コロナ。7代目だからラッキーセブンだと思っていたのですが、とんでもなかったですね(笑)。でも、もともと楽天家ですから、なるようになるかなと思って乗り切ってきました。(続きはハイゲンキマガジンで・・)

本当に悲しかったですね。そのあともいろいろありました。やっと会社が軌道に乗ってきたと思ったら、3・11があってまたどん底です。そこからがんばって這い上がってきたら新型コロナ。7代目だからラッキーセブンだと思っていたのですが、とんでもなかったですね(笑)。でも、もともと楽天家ですから、なるようになるかなと思って乗り切ってきました。(続きはハイゲンキマガジンで・・)

茨城県東茨城郡大洗町の月の井酒造店にて 構成/小原田泰久

大門 正幸(おおかど・まさゆき)さん

中部大学大学院教授、米国バージニア大学医学部客員教授。1963年三重県伊勢市生まれ。もともとは唯物論だったが、長女の誕生、親友の死、次女が語る過去生記憶などの体験から肉体はなくなっても魂は存在し、自分たちを守ってくれていることを実感し、専門である言語研究に携わる一方で、生まれ変わりを科学的に検証し始める。著書『なぜ人は生まれ、そして死ぬのか』(宝島社)『生まれ変わりを科学する』(桜の花出版)など。

『人間の本質は意識や魂であると知ると人生が輝き出す』

過去生の記憶を語り出す子どもたちが増えている

- 中川:

- ご無沙汰しています。先生とは2015年2月号で対談させていただきました。ちょうど10年前です。 この間はテレビでも拝見しましたが、先生の研究されている「生まれ変わり」についての見方もずいぶんと変わってきたように思います。

- 大門:

- 私が過去生の記憶をもつお子さんに初めてインタビューしたのは2010年でした。トモ君という当時10歳の男の子です。日本に生れる前はイギリスで料理屋さんをやっている人の子どもだったという記憶をもっていました。イギリスでの両親のことや自分がイギリスで体験したいろいろな出来事を話すので、お母さまは心配して病院へ連れて行ったりしました。しかし、病院では過去生を扱ってませんから(笑)、お母さんの不安や心配は解消されませんでした。

- 中川:

過去生のことは親御さんもわからないでしょうから戸惑いますよね。

過去生のことは親御さんもわからないでしょうから戸惑いますよね。- 大門:

- 会長も見てくださった「クレイジージャーニー」というテレビ番組は怪しげなものとしてではなくまじめに過去生を扱ってくださいました。ユウ君という過去生の記憶をもつ10歳の男の子を取り上げた番組でした。あの番組を見たトモ君のお母さんは、自分にもユウ君の母親の心配する気持ちはよくわかるし、最後にユウ君と一緒に過去生の人物の家族に会えて本当に良かった、いいお仕事をされましたね、といった内容のうれしいメールをくださいました。

- 中川:

- ユウ君は3歳くらいから過去生のことを話すようになって、その内容から2011年9月11日の同時多発テロで亡くなった男性の生まれ変わりではないかと考えられ、先生と一緒にユウ君の過去生はだれだったのか探るという内容でしたね。最後には、ユウ君の過去生である可能性が非常に高いという方のご家族と面会するという感動的なお話でした。ユウ君と過去生の人物だと思われる方の間にはいろいろな共通点があって、びっくりしました。 面会のときにユウ君のそばにいたお母さんもほっとした表情でした。 たぶん、トモ君やユウ君のような子どもはほかにもたくさんいると思います。親は病気なんじゃないだろうかと不安になるでしょうが、ああいう番組があると、いきなり病院へ行くのではなく、先生に相談すると考えたりもするでしょうね。

- 大門:

- 今ではコンスタントにお話を聞くくらいはあちこちから連絡をいただきます。

- 中川:

- 生まれ変わりの研究はバージニア大学が世界的な拠点になっているわけですね。何人くらいの研究者がいるのですか。

- 大門:

- 現在は12人です。生まれ変わりだけでなくて臨死体験を中心にやっている人もいるし、霊媒現象を研究している人とか、脳の仕組みも含めて幅広くやっている人とか、いろんな方がいますね。 心とか意識というのは人間の体とは独立しているのではないか。それを追求するのが研究の目的のひとつです。そう考えざるを得ない事例がたくさんあるので、証拠固めをして、法則性を突き止め、独立しているなら心や意識とはどういうものか、そこまでいきたいと考えて研究が進んでいます。

- 中川:

- 心や意識は体から独立した存在ではないか。これは重要なポイントだと思います。

- 大門:

- そうですね。会長がやっておられる氣を考える上でもそこはポイントになるんでしょうね。氣は機械で測定できるようになりましたか。

- 中川:

- できないですね。どれくらい科学が進めばできるようになるでしょうか。今は、体験から知るしかありません。でも、体がすべてではなくて、心や意識は独立して存在し、生まれ変わりや氣の世界が本当にあるとわかれば、救われる人も多いと思うのですが。

- 大門:

- 多くの人の一番の恐怖は死ですからね。死に対する考え方が大切です。生き方も変わるはずです。今は南海トラフ地震がくると言われていて、みなさんいろいろ備えをしていると思いますが、100パーセント起こるとは限りません。その点、死は100パーセントですから、南海トラフ地震以上に備えをしておく必要があるのではないでしょうか。

- 中川:

- 日ごろから、死について、死後の世界や生まれ変わりの有無を含めて考えることが大事ですね。

- 大門:

- 死んでも次があると思うのと、死んだら終わりと思うのとでは、生活の仕方も違ってくるでしょうからね。

- 中川:

- 学生さんは先生の出ているテレビを見たり、本を読んだりして、どんな反応でしょうか。

- 大門:

- 授業で生まれ変わりを教えているわけではないので、限られた人数の学生とのやり取りから受ける印象でしかないのですが、ずいぶんと受け入れてくれているような気がしますね。データとしては、1950年と2000年のしっかりしたものがあります。2000名くらいインタビューしていて、年代もわけています。1950年の20代、死んでも意識が残ると考えている人が2割くらい。70代は4割くらいです。50年後、死んでも残ると考えているのが70代で3割くらい。20代は5割を超えています。男性と女性とを分けると、20代女性は8割くらいが死んでも終わりではないと答えています。

- 中川:

- このデータはどう解釈すればいいでしょうか。死後の世界だけではなく、生まれ変わりも信じる若い人が確実に増えているようですね。特に女性は顕著です。

- 大門:

- 昔は、死んでもおじいちゃんやおばあちゃんがそこらへんで見ているという感覚の人がたくさんいました。戦前は「七しょう報こく」という言葉もありました。七回生まれ変わって国に報じるということです。

生まれ変わりをどこまで信じていたかはともかく、気持ちとしては、今回命がなくなったとしても、もう一度生まれ変わってきて国に報じる、家族を守るという人が多かったんですね。精神性も高かった。戦後、GHQは、こんなことを考えている人が多いと日本を統治できない、と危機感をもち、死んだら終わりなんだと植え付けたのではないでしょうか。戦後80年になりますから、そんな洗脳も溶けてきて本来の日本人に戻ってきたように思います。若い人たちは何度も転生して魂の力を磨いてきたように感じますが、どうでしょうかね。 - 中川:

- 死んだら終わりだと思っていると、どうしても自分のことしか考えなくなりがちです。今、地球の環境や世界の平和を考える若者が増えてきているようにも思いますね。魂的に成長しているのかもしれません。ところで生まれ変わりの研究ですが、日本の事例がきっかけになっているということですが。

- 大門:

生まれ変わりの問題について、世界で最初に系統立てて論じ、過去生の記憶を語る子どもに着目したのはバージニア大学の精神医学者、イアン・スティーブンソン博士でした。彼は論文の中で過去生の記憶を語る子どもの事例を7例紹介しました。その筆頭が今から200年も前、多摩郡中野村(現在の東京都八王子市東中野)に生まれた、当時8歳の勝五郎だったのです。(続きはハイゲンキマガジンで・・)

生まれ変わりの問題について、世界で最初に系統立てて論じ、過去生の記憶を語る子どもに着目したのはバージニア大学の精神医学者、イアン・スティーブンソン博士でした。彼は論文の中で過去生の記憶を語る子どもの事例を7例紹介しました。その筆頭が今から200年も前、多摩郡中野村(現在の東京都八王子市東中野)に生まれた、当時8歳の勝五郎だったのです。(続きはハイゲンキマガジンで・・)

愛知県春日井市の中部大学にて 構成/小原田泰久

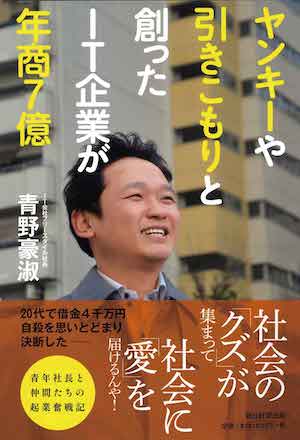

菊地 英豊(きくち・ひでとよ)さん

昭和23年(1948年)東京都生まれ。中央大学商学部を卒業後、建築業を営む父親の跡を継ごうと工学院大学に入り直し、建築学を学ぶ。現場でさまざまな建築技術をマスターしながら、あるときから人が健康で幸せになれるオーガニック住宅作りを目指す。現在、ファミリア建設株式会社代表取締役。https://t-eizen.com ファミリア建設株式会社 〒189-0002 東京都東村山市青葉町1-1-35

『幸せになる住宅作り。人を喜ばせる仕事がしたい』

父親に連れて行かれた建築現場が遊び場だった

- 中川:

- 菊地さんは東村山市で建設会社を経営されていますが、家を作るに際して、場のエネルギーをとても大切にしているとお聞きしました。それに、77歳という年齢でまだまだ現役でがんばっておられる。 今日は、お会いできるのを楽しみにしてきました。

- 菊地:

- ありがとうございます。せっかくこの時代に地球という惑星に生れてきたのですから、少しでも人の役に立てて、自分も楽しめるような仕事ができればと思ってやってきました。

- 中川:

今はシックハウス症候群で苦しんでいる方も多いかと思います。どんな家に住むかはとても重要ですね。

今はシックハウス症候群で苦しんでいる方も多いかと思います。どんな家に住むかはとても重要ですね。

- 菊地:

- シックハウス症候群、多いですね。私のところへ相談に来られる方もたくさんおられます。 最近では、私どもが行った補修工事でシックハウス症候群が出なくなった方がいました。私は、いいと思ったものは積極的に活用するようにしていますが、とても気に入っている抗酸化作用のある溶液を、その方の家の中の壁に塗りました。そしたら、空気ががらりと変わりました。私も作業をしていて、急に呼吸が深くなるのを感じました。その部屋を出ると、また浅くなりました。スタッフにも試させたところ、同じように呼吸の深さが変わると不思議がっていました。

- 中川:

- 空気の質が変わったんですかね。

- 菊地:

- そういう気がしますね。私たちが呼吸で取り込んだり出したりする空気の量は、食べ物や飲み物とは比べ物にならないくらい大量です。どんな空気の中にいるかは健康にも大きな影響があるはずです。

- 中川:

- 空気も氣ですからね。菊地さんの施工によって家の中の氣が高まったように思います。 氣をしっかり受けることでシックハウス症候群が出なくなった方もいますから、シックハウス症候群も氣と関係があるのではないでしょうか。 ところで、氣のような目に見えない世界のことにもご興味があるとお聞きしています。何かきっかけはあるのですか。

- 菊地:

- 振り返ってみると、子どものころから「何のために地球に生れてきたのだろう」と考えていました。 いくら考えても答えが出るはずもありません。それで15歳のときに居直りました。現実をしっかりと見ようと思ったのです。 現実を見ないで、夢の中で何だろうどうしてだろうと探してみても何も見つからないのではないか、と考えられるようになりました。今、自分は地球の上で生きているという現実からのスタートです。 つらいこと、理不尽なことがあっても、現実をしっかりと見つめて、自分で道を切り拓いていかないといけないことに気づきました。

- 中川:

- 15歳でそんなことに気づいたのですか。すごいですね。それから建築に向かったわけですか。

- 菊地:

- 建築のことは小学校の2、3年のころからやっていました。

- 中川:

- えっ、小学校2、3年ですか。

- 菊地:

父親が左官業をやっていまして、よく父親のオートバイの後ろに乗せられて現場へ行っていました。 好奇心が旺盛な子どもだったのだと思います。職人さんの仕事を見て、いろいろ教えてもらうのが好きでした。現場が私の一番の遊び場でしたね(笑)。

父親が左官業をやっていまして、よく父親のオートバイの後ろに乗せられて現場へ行っていました。 好奇心が旺盛な子どもだったのだと思います。職人さんの仕事を見て、いろいろ教えてもらうのが好きでした。現場が私の一番の遊び場でしたね(笑)。

- 中川:

- 小さいころからお父さんや職人さんたちのお手伝いをしてこられたわけですね。

- 菊地:

- 大工さんやブリキ屋さんたちが面白がってあれもこれもとやらせてくれました。釘の打ち方やブリキの切り方を覚えて、小学生のうちから建築の基礎をマスターしていました(笑)。しっくいも自分で作れたし、竹を組んで壁に塗るのも一人前にできましたから。

- 中川:

- 小学生のうちに建築の基礎をマスターですか。もう天職としか言いようがないですね。

- 菊地:

- でも、すっと建築の仕事に入ったわけではないんです。大学は商学部に入って、会計事務所への就職も決まっていました。 卒業を前に考えました。ちょうど父親が60歳になっていました。いつまで仕事ができるかわかりません。けっこう大きくやっていましたので、自分が跡を継いだ方がいいのではと思い始めたのです。 それで、会計事務所への就職を断って、大学の建築科へ入り直して、建築士の資格をとって、父親の会社で働くことになりました。 遠回りをしたように思われますが、会社を経営するようになって、商学部で学んだことが生きてきました。世の中、無駄なことはないなと思いましたね。

- 中川:

- それはありますね。私も30年前に父が亡くなり、父の会社を継ぎましたが、その前の10年ほどは電機会社でエンジニアをやっていました。扱っているものはまるで違いましたが、エンジニアとして働いていたときの技術や知識が、新しい商品を開発するのにけっこう役に立ちましたからね。(続きはハイゲンキマガジンで・・)

東村山市・ファミリア建設 株式会社にて 構成/小原田泰久

八木澤 高明(やぎさわ・たかあき)さん

1972年横浜市生まれ。ノンフィクション作家。世間が目を向けない人間を対象に日本国内、世界各地を取材。『マオキッズ 毛沢東の子どもたちを巡る旅』で第19回小学館ノンフィクション大賞優秀賞を受賞。著書に『黄金町マリア』『日本殺人巡礼』(集英社文庫)『忘れられた日本史の現場を歩く』(辰巳出版)などがある。

『忘れ去られた人たち。現場を歩くとそのかなしみが伝わってくる』

無名の人たちの味わったかなしみにスポットを当てる

- 中川:

- 八木澤さんのご著書『忘れられた日本史の現場を歩く』を興味深く拝読しました。 拝み屋さんの話から始まって、からゆきさん、蝦えみ夷しの英雄、潜伏キリシタン、平家の落人、飢饉で全滅した村など、さまざまな時代の、日本各地の学校では習わない歴史が紹介されています。 私は氣の世界に足を踏み入れて30年になりますが、氣を通していろいろな体験をするうちに、苦しい中、がんばって生きてきた、名もなきご先祖様たちに思いを向ける大切さを感じるようになりました。 無名の人たちの味わったかなしみにスポットを当てるという、八木澤さんの活動には共鳴できる部分が多く、お会いできるのを楽しみにしていました。

- 八木澤:

- ありがとうございます。 私は小学校2年生のときに、源義経の伝記を読んで歴史に興味をもちました。その後、私が生まれ育った横浜は源氏とのかかわりが深く、義経を祀った神社もあって、親族はそこの氏子だとわかりました。はるか遠い昔の出来事だと思っていたことが、いつも見慣れた景色の中にあると知ったのは大きな衝撃でした。 大学は歴史学科に入りました。しかし、古文書とか統計といったアカデミックなアプローチに興味がもてず、現場を歩きたいという思いが高じて、大学を中退してネパールへ行きました。ネパールには何度も足を運び、反政府闘争をしているゲリラや児童労働など、日本では報道されていない現実を見て、記録に残ることが少ない出来事に関心をもつようになり、世界各地、日本国内の、歴史上あまり陽の当たらない場所や人を訪ねて歩いてきました。 ところで、さきほど会長は氣と歴史が関係あるようなお話しされましたが、それはどういうことなのでしょうか。

- 中川:

実は、氣を受けるといろいろな反応が出る人がいます。体が温かくなるとか揺れるといったのはよくあることで、ほかにも、感情が湧き上がってきて泣き出したり、怒り出したりする人もいます。 中には恨みとか憎しみをしゃべり出す人がいます。それも氣を受けている人自身の思いではなくて、すでに亡くなっている人だとしか考えられないようなこともたくさんあります。 たとえば、山に埋められて苦しかったとか、戦場で殺された、自分が死んだのはあいつのせいだといった話をするのです。今もつらい思いをしているのを知ってほしい、と訴えてきたりします。 そういうエネルギーを、私はマイナスの氣と呼んでいますが、マイナスの氣の影響を受けると、生きている人が病気になったり、人間関係で苦しんだりすることがあるのです。 氣を受けると、マイナスの氣も苦しみが軽くなるのでしょう。「ああ、楽になってきた」と喜びます。 そして、十分に氣を受けると、光になって行くべき場所に行くので、生きている人も苦しみから解放されたりするのです。 そうしたマイナスの氣は、つらい亡くなり方をしたご先祖様の場合が多く、まさに忘れられた存在です。歴史を知っていれば、マイナスの氣の話す恨み言から、どういう状況だったのかが想像できます。 マイナスの氣がどんなつらさを抱えていたかをわかった上で氣を受ければ、よりたくさんの氣を届けることができるようなのです。

実は、氣を受けるといろいろな反応が出る人がいます。体が温かくなるとか揺れるといったのはよくあることで、ほかにも、感情が湧き上がってきて泣き出したり、怒り出したりする人もいます。 中には恨みとか憎しみをしゃべり出す人がいます。それも氣を受けている人自身の思いではなくて、すでに亡くなっている人だとしか考えられないようなこともたくさんあります。 たとえば、山に埋められて苦しかったとか、戦場で殺された、自分が死んだのはあいつのせいだといった話をするのです。今もつらい思いをしているのを知ってほしい、と訴えてきたりします。 そういうエネルギーを、私はマイナスの氣と呼んでいますが、マイナスの氣の影響を受けると、生きている人が病気になったり、人間関係で苦しんだりすることがあるのです。 氣を受けると、マイナスの氣も苦しみが軽くなるのでしょう。「ああ、楽になってきた」と喜びます。 そして、十分に氣を受けると、光になって行くべき場所に行くので、生きている人も苦しみから解放されたりするのです。 そうしたマイナスの氣は、つらい亡くなり方をしたご先祖様の場合が多く、まさに忘れられた存在です。歴史を知っていれば、マイナスの氣の話す恨み言から、どういう状況だったのかが想像できます。 マイナスの氣がどんなつらさを抱えていたかをわかった上で氣を受ければ、よりたくさんの氣を届けることができるようなのです。- 八木澤:

- マイナスの氣を追い出してしまうのではなく、彼らの苦しみを理解してあげるということですね。

- 中川:

- マイナスの氣にはマイナスの氣になってしまった理由があります。 たとえば、貧しくて食べる物がなくて苦しんだご先祖様もいたでしょう。八木澤さんの本にも書かれていたような飢饉があったかもしれません。極度の空腹の中で心身ともに衰弱し、子どもたちを殺さなければならなかったり、年老いた親を山に捨てにいったり、まわりの人たちがバタバタ死んでいく。希望をもてと言われても難しいでしょう。「いい人生だった」とニコニコ笑いながら死んでいける人はほとんどいないのではないでしょうか。 しかし、そういう苦しい中でもがんばって生き抜いたご先祖様がいたからこそ、自分がいるわけです。マイナスの氣だからと追い出すのではなく、本当は感謝すべき存在です。そして、ご先祖様の苦労を知ることで、自分がいかにいい環境で生きているかもわかります。 マイナスの氣になったご先祖様の状況を知り、大変だったなと思えるようになると、不平不満ばかりを言っていた人が、そうじゃない、自分は恵まれているのだと気づくこともできます。不平不満が少なくなり、感謝の気持ちを言葉にすることが多くなります。 そうした気づきが、自分自身の氣を高め、ご先祖様にもたくさんの氣を届けることができて、自分もご先祖様も幸せに近づけるようになるのではないでしょうか。

- 八木澤:

- 実はネパールで不思議な体験をしました。 お医者さんもいない村で、1ヵ月ぐらい咳が止まらなくなって寝込んだことがあったんです。村の人からは『魔女に呪いをかけられているからだ』とか言われました。 ある日、祈祷師みたいな人が来て、刀を振り回してまじないをかけるんです。最後に刀の刃の先からしずくが出て、それを飲んだら、咳が止まりました。

- 中川:

- それは良かったです(笑)。氣と関係があると思いますね。 氣のことは理屈ではなかなか説明できませんから、体験させられる人がけっこういます。私も30年前は氣のことを信じていませんでしたが、体調を悪くしたことで氣を受けることになり、すぐに元気になって氣に興味をもちました。 あの体験がなければ、こうやって氣に深くかかわることはなかったと思います。 八木澤さんの本を読んでいると、見えない力の応援があるように感じます。 取材のきっかけもそうだし、現場に行くと奇跡とも思えるような出会いがたくさんあるじゃないですか。

- 八木澤:

- そうなんですよ。「適当に話を作って書いているんじゃないの」と言われることもあります(笑)。そんなに都合のいい出会いって嘘くさいって思うんでしょうね。でも、編集者も一緒にいたりするわけですから、捏造ならすぐにばれてしまいます。

- 中川:

- インドに売られていった山口県岩国市のからゆきさんのお話がありましたよね。たまたま門司で読んだ郷土史の資料で情報を得て、そこに書かれていた集落を訪ねたら、最初に入った雑貨屋のご主人が「その人なら、この先の家に住んでいましたよ」とあっさりと教えてくれたってあるじゃないですか。そんなことなかなかないでしょう(笑)。まして、そのからゆきさんは明治時代の方ですからね。すぐに住んでいた家がわかるなんて奇跡ですよ。

- 八木澤:

- 実家が商店街の肉屋をやっていましたから、商店には人も情報も集まることを、感覚として知っています。 だから、取材で知らない場所を訪ねたときには、まずは米屋、床屋、クリーニング屋、酒屋といったお店に入って情報収集することにしています。 それにしても、一軒目で「知っていますよ」と言われたときはびっくりしました(笑)。 その女性は、23歳のときに岡山県の紡績工場で働いていて、ある人から清国の紡績工場で働けば日本の3倍は稼げると言われて船に乗るわけです。そしたら、香港に連れて行かれて、現地の女郎屋に売り飛ばされて、シンガポールをへて、インドのボンベイにたどり着きました。ボンベイで救助されて3年ぶりに岩国の故郷に帰ることになりました。 その間、ボンベイで現地の客との間に子どもができて出産しましたが、子どもはどこかへ売り飛ばされました。 20代で故郷へ帰ったのですが、ずっと未婚だったそうです。きっと、まわりから後ろ指さされたりして、つらい思いをしたことと思います。 貧しい村で生まれ育って、少しでもたくさん稼ごうと清国の話に乗ったばかりに、とんでもない苦難の人生になってしまったわけです。切ないですよね。

- 中川:

その方のお墓も探したそうですね。

その方のお墓も探したそうですね。

- 八木澤:

- 村はずれの墓地へ行って、その方の名前を探しましたが見つかりませんでした。 海外に取材に行くときには、日本人墓地を訪ねるようにしています。インドネシアのメダンという町に行ったときに、大きな日本人の墓地があるというので出かけました。300基くらいがからゆきさんのお墓でした。みなさん、だいたい20代の若さで亡くなっています。 かつて、横浜に一大売春宿があって、タイやコロンビア、ベネズエラなど外国人の娼婦がたくさん働いていました。エイズで亡くなった人もいます。そこで働く娼婦たちを取材して『黄金町のマリア』という本にまとめたことがありましたので、海外に売られていって、故郷のことを思いながら若くして亡くなる日本人女性の話を聞くと、どうしてもお墓に手を合わせたくなるんですね。

- 中川:

- そういう気持ちで取材されているからこそ、導かれるような出会いがあるんでしょうね。 まさに忘れ去られた人たちで、光を欲しがっていると、私は思います。そういう方々のことを本にして知らせるというのは、とても大切なお仕事です。八木澤さんもさらに氣を高めていただけると、八木澤さんが興味をもたれている方々のもとに、これまで以上にたくさんの光が行くはずです。 真氣光は、氣を高めるためのひとつの手段なので、今日は氣を受けてお帰りください。(続きはハイゲンキマガジンで・・)

東京・池袋 キープレース にて 構成/小原田泰久

池川 明(いけがわ・あきら)さん

1954年生まれ。1989年に横浜市に産婦人科池川クリニックを開設し、2016年までの28年間で約2700件の出産を扱った。現在は出産の扱いをやめ、研究論文・書籍の執筆、講演、新聞・映画などメディアへの出演など、胎内記憶を世界に広める活動に専念している。胎内記憶に関する著書は多数。映画「かみさまとのやくそく」にも出演。

『お母さんを満面の笑みにする。それが赤ちゃんのミッション』

科学的に証明されてなくても、胎内記憶を語る子がいる

- 中川:

- ご無沙汰しています。池川先生が対談に登場していただくのは2度目ですが、前回は2009年3月号ですから、15年も前のことです。先生が研究されている胎内記憶が話題になっているころだったと思います。

胎内記憶というのは、お母さんのお腹にいたころの記憶のことで、先生はたくさんの子どもたちにインタビューして、3人に1人が胎内記憶をもっていると発表されました。

生まれる前のことなど覚えているはずがないというのが常識ですから、疑いの目で見られることも多かったかと思います。

あれから15年たちましたが、かなり理解されるようになったのではないでしょうか。 - 池川:

- 私は「生まれる前の記憶」について調べて、本に書いたり講演をしたりしています。生まれる前の記憶というのは、大きく4種類に分けることができます。

まず会長がおっしゃった「胎内記憶」。次が「誕生記憶」。分娩時の記憶です。「過去世の記憶」。いわゆる前世の記憶です。そして、輪廻転生の中で、ある人生から次の人生に生れ変わるまでの「中間世の記憶」ですね。つまり、お母さんのお腹に宿る前の世界ですね。

いずれもこれまでの常識では「ない」とされてきたことで、私も子どもたちから話を聞いて驚きました。しかし、研究を続けていくうち、命のこと、人生のことを考える上で、彼らが語ってくれることがとても大切だと感じたので、いろいろ言われながらもあちこちで発表しているわけです。今日は、4つの不思議な記憶のことをひっくるめてお話しさせていただきます。

おかげさまで日本では、興味をもってくださる人が増えてきています。しかし、私は世界の人口の3割、24億人に知ってもらいたいと思っています。まだまだですね。 - 中川:

科学的に証明されないと真実ではないと思っている人も多いですからね。氣もそうですが、科学がまだそこまで行き着いていないわけで、科学的に証明されないからと言って、ないと決めつけるのはどうかと思いますね。私は、まずは体験してみて、そのあとで自分の頭で考えてくださいとお話ししています。

科学的に証明されないと真実ではないと思っている人も多いですからね。氣もそうですが、科学がまだそこまで行き着いていないわけで、科学的に証明されないからと言って、ないと決めつけるのはどうかと思いますね。私は、まずは体験してみて、そのあとで自分の頭で考えてくださいとお話ししています。- 池川:

- 科学は正しいけれども、小さい子が胎内記憶をしゃべるというのも事実です。お父さん、お母さんを喜ばせるためにウソを言っているのではと言う人もいますが、けっこうお母さんが嫌がることも言うんですよ。お母さん、あんなことやってダメだったよね、みたいなお母さんが聞きたくないことも言います。

生れる前の記憶がある、と仮定しないと成立しないこともたくさんあります。科学が証明できてないだけかもしれないと考えてほしいんですね。 私たちが子供を育てるのに科学はあまり必要でないかもしれません。普通は今日何カロリー食べたとか科学的に考えて育ててないじゃないですか。それでいいんですよ。ほとんどの日常生活に科学はあまり関係ない、と私は思いますね。 - 中川:

- 胎内記憶の研究は海外でも行われているのですか。

- 池川:

- アメリカに「APPPAH(アパ)=出生前・周産期心理学協会」という団体があります。『胎児は見ている』(祥伝社 1982年)という本の著者である精神科医で元ハーバード大学教授のトマス・バーニー博士が40年ほど前に設立しました。学者たちの集まりですが、メンバーの半分くらいが胎内記憶の持ち主です。ですから、そこでは胎内記憶があるかないかという議論はなされません。あるのが当たり前。ただ、社会的にもっと受け入れられるようにと、科学的なアプローチをしようと活動しています。 私も2003年にひょんなことから入ることになりました。現役の産婦人科医ということでずいぶんと歓迎されました。

また、アメリカのエリザベス・カルバンさんという方は、世界25ヵ国で胎内記憶をもっている人を調査し、『COSMIC BABY』という本を出しています。

でも、まだ世間一般では信じない人が多いですね。 - 中川:

- これからどんどん広がって行くような気がしますね。

- 池川:

- 胎内記憶のことを知っているのと知らないのとでは、子育てがまったく違ってきます。

私は、立ち合い出産とかカンガルーケアとか、いい出産をすれば、その家族は幸せになると思っていました。しかし、お産のときはすごく感動し、感謝していた方でも、その後、産後うつになったり、育児放棄をしたり、夫婦仲が悪くなって離婚したりする人がけっこういるんですね。だから、お産の瞬間だけ幸せでもダメらしいです。

じゃあ、何が大事なのかというと、赤ちゃんがお腹にいるときからの長い時間の関係性が大切なのだと気づいたわけです。 - 中川:

- 胎内記憶があることを知っていれば、お腹の中の赤ちゃんに話しかけたりしますからね。

- 池川:

そうなんですよ。たとえば、お腹の中にいるときから話しかけているお父さんだと、生まれたあと赤ちゃんがなつくんです。話かけてないお父さんだと、抱っこしたら泣くんですね。 出生時の記憶がある20代の女性が、初めてお父さんに抱っこされたときのことを話してくれました。そのときの写真があって、彼女は大泣きしています。

そうなんですよ。たとえば、お腹の中にいるときから話しかけているお父さんだと、生まれたあと赤ちゃんがなつくんです。話かけてないお父さんだと、抱っこしたら泣くんですね。 出生時の記憶がある20代の女性が、初めてお父さんに抱っこされたときのことを話してくれました。そのときの写真があって、彼女は大泣きしています。

お父さんは、お腹にいた自分に話しかけることもしなかったので、彼女にしてみればまったく未知の存在でした。知らないおじさんに抱っこされたようなもので、不安で仕方なかったんでしょうね。早くお母さんに戻せと泣いて抗議するわけです。

そうなると、お父さんも自分は嫌われているのかなと困ってしまいますよ。 興味深いことですが、お腹の中にいるときから話かけているお父さんだと抱っこされても泣かないですね。いわゆる無駄泣きがないんですよ。泣くときはどうして泣いているのか、きちんと意思表示をします。 話しかけてない赤ちゃんはギャン泣きします。お父さんになつきませんから、お母さんは負担ですよ。それが産後うつや育児放棄につながることもあります。そして、お父さんは抱っこすれば泣かれるわけですから、何となくかやの外に置かれた感じで、家庭内がぎくしゃくして、離婚にまでなってしまったりします。

そういうこともあって、胎内記憶のことを、特にお産を控えるお父さん、お母さんに知ってもらいたいと思っているんですね。- 中川:

- お父さん、お母さんがお腹の赤ちゃんに話しかけている光景というのは、とても微笑ましいし、温かな気持ちになりますよね。

いい氣が充満していますよ。 先生が調査したところによると、胎内記憶をもつ子どもたちは、3割くらいいるということですよね。 - 池川:

- 3分の1の子どもが語ってくれましたね。6歳までの子が多いですね。3歳くらいがピークで6割くらい、5歳になると5割くらい、6歳で2割から3割かな。

中学生1000人で調べたら、2・5パーセントの子に胎内記憶がありました。高校生から大人で1パーセントくらいです。

記憶をもっていても、親に話すと頭から否定されるじゃないですか。特に、20年くらい前だと、母親から人様に言うなと言われて封印してしまうんですね。 でも、本人としては、昨日のことを覚えているみたいにとてもリアルなわけです。それで悩んで精神科を受診したら、統合失調症と診断され薬を処方されている人もいます。

胎内記憶をもっていると精神病にされてしまうんです。それってまずいですよね。 - 中川:

- 先生のように子どもたちから根気よく話を聞いて、それを真剣に受け止めて、データにしていくという姿勢はとても大切だと思います。

ただ、世間は、生まれる前は脳が完全にできてないのだから、記憶がないと思い込んでしまっています。 - 池川:

- 科学の世界では脳がすべてを司っていると考えられていますからね。だから、脳が完成していない胎児に記憶があるはずがないと決めつけています。

でも、子どもたちに話を聞くと、お腹の中から外を見ていたと言うんですね。それもカラーですよ。 新生児は白黒でしか見えていないと言われています。フルカラーで見ていると言うと、それは子どもたちの幻想だと否定されます。

でも、もし子どもたちが言っていることが本当だとすると、科学が間違っていることになります。脳がすべてを司っているという考え方が間違っているとしたら、今の科学が根底からくつがえってしまいます。

- 中川:

- 量子力学も出てきて、科学も目に見えない世界に少しずつ近づいていますが、氣とか魂といったところに踏み込むのはハードルが高いみたいですね。私も科学的な世界で生きてきたので、科学の発展には大いに期待しているのですが。

- 池川:

- 出産・子育ては科学が証明するのを待っていられないですよ。30年後に胎内記憶があると証明されたとして、30年間、そんなものないと信じて出産・子育てをしてきた人はどうなりますか(笑)。

私が胎内記憶のことを妊婦さんやご家族の方に伝え始めて20年以上になります。お腹の中にいるときにお父さん、お母さんに話かけられて生まれてきた子が、成人しているわけです。話を聞くと、みなさん笑顔でやりたいことをやっている子に育っています。お父さん、お母さんもとても幸せで、だれも不幸になっていません。お腹の中の赤ちゃんに話しかけていると20年後に幸せになっているんですよ。最高じゃないですか(笑)。

長くやってきたからこそ、現実の中で答えが出てきて、自信にもつながりました。科学的にどうのということは置いといて、お産を控えている方、ご家族は、お腹の赤ちゃんに話しかけてもらいたいと思っています。

- 中川:

帝王切開とか中絶とか、赤ちゃんにとっては大変ストレスになると思うのですが、それに関してはどうですか。

帝王切開とか中絶とか、赤ちゃんにとっては大変ストレスになると思うのですが、それに関してはどうですか。- 池川:

- 帝王切開の後で自然に生まれたかったと怒る子どももいますが、あのままだったら大変だった。助けてくれてありがとうと言うお子さんも多く存在します。

中絶も、母親は自分を責めますが、胎内に宿れて喜んでいる子ばかりです。ですから一概に悪いとは言えません。

大事なのは、胎児たちとしっかりとコミュニケーションをとることです。(続きはハイゲンキマガジンで・・)

YouTubeライブでもご覧になれます。こちらから

東京・池袋 キープレース にて 構成/小原田泰久

山本 伊佐夫(やまもと・いさお)さん

1960年神奈川県生まれ。86年神奈川歯科大学卒業後、歯科医院勤務、日本医科大学医学部法医学教室。92年医学博士、同大学非常勤講師。現在、神奈川歯科大学法医学講座講師。歯科医院非常勤勤務、公益社団法人日本厚生協会理事長。下田33回、38回氣功師養成講座及び、生駒第19回、47回、76回真氣光研修講座を受講。

『口腔内は宇宙とつながっている。』

脳歯科は氣の医学真氣光研修講座に参加してO-リングテストを知った

- 中川:

- ずいぶんとご無沙汰しています。山本先生は歯科医ですが、口腔内だけでなく全身的な、さらには氣のレベルでの健康を大切にされておられるとうかがっています。真氣光の研修講座にも参加してくださっていますし、普通の歯医者さんとはやっていることが違うようですね。

今日は、先生が週に何日か診療されている横浜の歯科クリニックをお訪ねしました。面白いのは、椅子が倒れる歯科治療用の診療台の後ろに、患者さんが横になる治療ベッドがあることです。けっこうこの治療ベッドを使うことが多いと聞いていますが。 - 山本:

- 今日はわざわざご足労いただき、ありがとうございます。

私の場合、歯以外の頭痛、肩こり、腰痛、不眠やアレルギーなどさまざまな症状の方がたくさんお越しになります。悪影響を与えている歯があれば、わずかに削りますが、全身のバランス、身体の動作などを診ますので、診療台は使わないことが多いですね(笑)。治療ベッドに横なって、足を上げてもらったり、立ったままでエネルギーが調和しているかどうかをチェックしています。 - 中川:

悪影響を与えている歯ですか。

- 山本:

- 会長にも後程体験してもらいたいと思いますが、Oーリングテストや筋反射テストを使って、原因となっている歯を見つけ出して、処置をします。

Oーリングテストというのは、患者さんが右手の指で輪(Oーリング)を作って、左手で、たとえばある薬をもったときに、輪を作る力が強くなったか弱くなったかで、その薬が合うかどうかをチェックするものです。強くなれば合うということです。

問題のある歯にさわると、Oーリングに力が入りにくくなります。 筋反射テストというのは、それを腕とか足を使って行うものです。

氣の世界ではよく使われていて、真氣光でも氣グッズをもつとOーリングが強くなるとか、体が柔らかくなったり、体に力が入るという実験をしていましたよね。 - 中川:

- 不思議ですけれども、氣グッズをもつと、指で作った輪が離れなくなったりしましたね。立っている人を押しても倒れにくくなったりね。

- 山本:

- そうなんです。私はOーリングテストを習い始めのころは、真氣光グッズのテレホンカードをもつと開かない(+)、普通のテレホンカードだと開く(-)ということで練習していました。

- 中川:

- 山本先生は、どういうきっかけで氣の世界に興味をもたれたのですか。

- 山本:

- 下田でやっていた真氣光研修講座ですよ。最初に参加したのは、1993年の8月、第33回でした。あのころは、医療氣功師養成講座と言っていましたね。

9日間の講座でしたが、仕事を辞めて参加しましたよ。 - 中川:

- 当時、基本は一週間でした。難病の方の参加がどんどん増え、一週間では足りなくなって、9日間になったころですね。

先生は、仕事を辞めて参加されたということですが、なぜそこまで興味をもたれたのですか。 - 山本:

- 1986年に歯医者になって、すごく気になったのが、子どもたちに元気がないことと、アトピーなど私が子どものころにはなかった病気が多くなっていたことでした。

どうしたんだろう? とネットのない時代だったので、本を読み漁り、同じ疑問を感じている歯医者仲間と勉強会をしたりしました。

戦後、食事の内容が大きく変わったのが原因ではないかと、食事に着目して自分でも玄米菜食をしたりもしました。 ところが、あるがんの患者さんとかかわったとき、食事の指導をしたり、食事療法を取り入れている病院を紹介して、いったんは良くなりましたが、そのあとすぐに悪化して亡くなってしまいました。 それで、食事だけではダメなのではないかという疑問が出てきました。

そんなとき、伊豆の方にすごいパワーをもった氣功師がいるらしいと聞いたんです。先代のことです。 先代が書かれた『医者に見放されたヒフ病が氣で治った』『一週間で氣が出せた』という本を読みました。 正直、信じられませんでした。でも、著者である先代を写真で拝見すると、とてもいい顔をされている。 それで行ってみようと決めました。 - 中川:

- 実際に下田へ行かれてどうでしたか。

- 山本:

- 実は、Oーリングテストは下田で初めて知ったんです。

一日の終わりに作文を書くじゃないですか。なかなか作文が進まなくて、受講生が夜、何人か集まって、雑談をしたり、いろいろ情報交換をするんですよ。そのとき、こんな面白いものがあるよ、とある人が実際にやって見せてくれたのがOーリングテストでした。

Oーリングテストは霊感がなくてもできます。特別な能力もいりません。これをマスターして歯の治療に使えればいいなと思って、自分でも勉強するようになりました。 - 中川:

- 真氣光研修講座では、講義とか実習ばかりではなく、休み時間の受講生同士の交流の中から、ある人の話にすごく共鳴したと言って人生観が変わる人もいます。

氣が充満していますから、気づきのきっかけがあふれているんでしょうね。 山本先生も30年以上も前の下田での作文の時間が大きな転機になったわけですね(笑)。 - 山本:

その後、Oーリングテストを本格的に学ぼうと思って神戸の藤井佳朗先生(新神戸歯科医院名誉院長)と出会い、脳歯科という領域に足を踏み入れることになるわけです。Oーリングテストには何かぴぴっとくるものがありましたね。貴重な作文の時間でした(笑)。

その後、Oーリングテストを本格的に学ぼうと思って神戸の藤井佳朗先生(新神戸歯科医院名誉院長)と出会い、脳歯科という領域に足を踏み入れることになるわけです。Oーリングテストには何かぴぴっとくるものがありましたね。貴重な作文の時間でした(笑)。

横浜市の歯科医院 にて 構成/小原田泰久

山元 加津子(やまもと・かつこ )さん

映画監督。石川県金沢市生まれ。富山大学理学部卒業。小松市在住。長く特別支援学校の教諭に勤務し、並行して、養護学校の子供達の理解を広く社会に知らせる活動を行ってきた。モナ森出版を立ち上げる。著書『たんぽぽの仲間たち』『宇宙の約束―私は、あなただったかも』『リト』『銀河鉄道の夜 イーハトーブの賢治さんへ』など多数。映画作品『銀河の雫』『しあわせの森』。

『すべてはいいことのために。サムシング・グレートの思い』

地震で被災しても みなさんやさしくて強くて感動した

- 中川:

- 山元加津子さんというよりも「かっこちゃん」という愛称で呼ばれていることが多いようなので、かっこちゃんで進めさせていただきますね。

調べてみたら、前回、かっこちゃんと対談したのは1999年でした。25年も前の話です。あのときは、石川県の小松市にあるかっこちゃんのご自宅にうかがってお話をお聞きしました。特別支援学校の先生をされていました。

読み直してみると、小さいころは魔女になりたかったとか、やくざの方と仲良くなった話とか、方向音痴ですぐに迷子になってしまうとか、障がいのあるお子さんたちからたくさんのことを学んだとか、ユニークですてきなお話をたくさんしていただきました。

その後、特別支援学校をお辞めになって、本を書いたり講演をしたりといった活動をなさっています。映画も作られています。多岐にわたる活動なので、何からお聞きすればいいか迷っているのですが、やっぱり地震のお話は聞きたいですね。元旦から大変だったですね。小松でもかなり揺れましたか。

- かっこ:

- がつんという音がしたと思ったらすごく揺れてびっくりしました。5年くらい前に、仲間たちが集まる場所として、小松の森の中にある築180年の古民家をリノベーションして「モナの森」という施設を作りました。私はそこにいました。

近所の家は壁にひびが張ったりして大変でしたが、モナの森は、太い梁があったりして、造りがしっかりしていたのか、何ともなかったし、本棚の本も一冊も落ちませんでした。 - 中川:

地震と言えば、東日本大震災のとき、私は仙台でセミナーをやっていました。あのときの激しい揺れは忘れられません。

地震と言えば、東日本大震災のとき、私は仙台でセミナーをやっていました。あのときの激しい揺れは忘れられません。

新幹線も止まって東京へ帰れなくなったので、会場で一晩を過ごしましたが、まわりの人たちが、ご本人たちも大変なのに、おむすびや毛布を用意してくれたりして、本当に助けられました。

災害はない方がいいし、被災者の方は大変だったと思いますが、ああいうことがあって人の温かみを感じることもありますね。- かっこ:

- みなさん、やさしくて強くて、私は感動しました。

ある財団の方から、能登の障がい者施設に寄附をしたいとのご連絡がありました。知り合いの施設に連絡をとったら、そこも被災しているのに、もっとひどいところがあるから、うちよりもそっちに寄附をしてあげてとおっしゃるんです。

あるドラッグストアでは、商品が棚から落ちたりして店内が大変な状態だったのに、お店を閉めないで、お金はあとでいいということで、販売を続けました。お店がないと困るだろうという心づかいだと思います。

お客さんも、みなさん、きちんと順番を守りますし、買い占めもしません。あんたのところは子どもがいっぱいいるからもっともっていっていいよとか、自分のことよりもほかの人を思いやっている姿はすてきでした。

金沢弁で「ありがとう」は「気の毒な」って言うんですね。野菜をお持ちすると「気の毒なね」って言われるんですよ。

それは、かわいそうという意味ではなくて、あなたがうれしいと私もうれしい、あなたが悲しいと私も悲しいという感じなんです。 とってもいい言葉だなと思っています。 - 中川:

人は一人では生きられないし、みんなで助け合わないと幸せにはなれません。相手の気持ちをわかろうとすることで、氣の交流が生まれて、お互いにエネルギーが高まっていくのではないでしょうか。 新しく作られた映画『しあわせの森』を拝見しました。人と人、人と自然とのつながりが大切だということがとてもよくわかりました。

人は一人では生きられないし、みんなで助け合わないと幸せにはなれません。相手の気持ちをわかろうとすることで、氣の交流が生まれて、お互いにエネルギーが高まっていくのではないでしょうか。 新しく作られた映画『しあわせの森』を拝見しました。人と人、人と自然とのつながりが大切だということがとてもよくわかりました。

宇宙には幸せになるプログラムがあって、動物も植物もみんなが幸せになれるはずだという、すてきなテーマですね。その根底には、筑波大学の教授をされていた村上和雄先生のおっしゃるサムシング・グレートの働きがあるということで、村上先生もとても重要な登場人物でした。

村上先生は、2021年4月にお亡くなりになりましたが、この対談にも2度出ていただきましたし、私どもの会社のホールで、スタッフや会員のみなさまに講演してくださったこともありました。 村上先生は、かっこちゃんなりのやり方、言葉でサムシング・グレートのことを伝えてほしいと言い残されたそうですね。- かっこ:

- 私が特別支援学校の教員として子どもたちと一緒にいるとき感じたことと、先生がおっしゃっていることと、共通点がたくさんあって、自然に親しくお話をさせていただくことになり、たくさんのことを教えていただきました。

- 中川:

- 村上先生は遺伝子工学の世界的な権威でした。人は遺伝子を読み解くことができたけれども、いったいだれが遺伝子を書いたのだろうという疑問をもち、そこでサムシング・グレート、人知の及ばない偉大な力というのを考えないと説明がつかないと言われていました。

言われれば、確かにその通りです。遺伝子を読み解くことには一生懸命になっても、なかなかだれが書いたのだろうという疑問はもたないですよね。

2024年2月 26 日 東京・池袋 エスエーエス にて 構成/小原田泰久

山元加津子さんの著書『リト』

かっこちゃんの書籍、映画に関するお問い合わせ

モナ森出版

〒923-0816 石川県小松市大杉町ス1-1

TEL:080-3741-1341

Eメール:kakkoy@icloud.com

佐々木 厳(ささき・げん)さん

1984年埼玉県川口市生まれ。大学卒業後、花火の道を志し、山梨県内の煙火製造会社に6年勤務。その後、日本の伝統花火「和火」にひかれて独立。和火を専門に研究、和火の魅力や日本の精神文化を広める活動を行っている。山梨県富士川町の自然環境の豊かな場所で花火作りを行っている。魂を癒す花火。

『慰霊・鎮魂・祈りのエネルギーを乗せて』

夜空へ江戸時代の花火はワビサビを感じる和火ばかりだった

- 中川:

- 今日は、東京から甲府まで特急で来て、身延線に乗り換え、市川大門という駅で下りました。駅からは佐々木さんの車に乗せてもらって花火工場までうかがったわけですが、ずいぶんと山の中なので驚いています。 ひと通り工場を案内していただきましたが、花火の工場なので、コンクリートで丈夫に作られた建屋がいくつか並んでいて、小さな要塞みたいな感じです。この時期、寒いと思いますが、火気厳禁ですから、暖房も使えない。今日も冷えます。 毎日ここに来られているんですね。

- 佐々木:

- そうです。毎日、ここで花火を作っています。寒いときはしっかりと着込んで働いています。それでも寒いですね(笑)。

- 中川:

前号で炭焼き職人の原伸介さんにお話をうかがったのですが、その中に和わ火び師しの方とコラボしたという話があって、和火師って何だろうと調べていて佐々木さんに行き着きました。和火というのはあまり聞いたことがないのですが。

前号で炭焼き職人の原伸介さんにお話をうかがったのですが、その中に和わ火び師しの方とコラボしたという話があって、和火師って何だろうと調べていて佐々木さんに行き着きました。和火というのはあまり聞いたことがないのですが。

- 佐々木:

- 原さんとは彼の講演会でお会いして、すっかり意気投合し、私の花火に原さんの炭を使わせていただくことになりました。 和火ですが、日本の伝統的な花火のことを言います。江戸時代までは和火ばかりでした。明治に入って、西洋から、今私たちが見ているような派手な花火が入ってきて、それが主流になりました。西洋の花火を洋火と言っています。

- 中川:

- 先ほど、作業場を拝見しましたが、和火の材料は3種類だけなのですね。

- 佐々木:

- そうですね。塩えん硝しょう、硫い黄おう、木炭という3種類の自然原料です。

- 中川:

- 塩硝というのは?

- 佐々木:

- 硝しょう石せきのことで火薬の原料になります。塩硝と硫黄、木炭を混ぜることで黒色火薬になります。戦国時代には火縄銃を撃つのになくてはならない火薬でした。

- 中川:

- 火縄銃に使われていた技術だったんですね。

- 佐々木:

- 江戸時代になって戦争がなくなり平和になったので、火縄銃も必要なくなりました。それで、火薬の技術が花火に使われるようになったようです。 洋火は化学薬品が使われていますので、あんなにも華やかに開きます。 和火は暖かみのある赤褐色の灯りと、幽ゆう玄げんな美しさをもつ炭火の火の粉が特徴です。

- 中川:

- 今の花火がカラフルで派手なのは、化学物質が燃焼しているからですか。和火は、木炭の粉が燃えるから、オレンジ色の暖かな色になるわけだ。 私も夏には花火を見に行ったりします。きれいはきれいなのですが、上がったあと空に白煙が広がって見えにくくなります。あれは化学薬品のせいなんですね。 長く見ていると、飽きてきたり疲れてきたりします。和火は見たことないのですが、和火と洋火ではエネルギーが違うのかもしれません。

- 佐々木:

どこの花火会社でも和火は作っています。ただ、花火大会では洋火と洋火の間の休憩の意味合いで上げています。私は、和火だけで十分に楽しんでもらえる自信がありますけど。

どこの花火会社でも和火は作っています。ただ、花火大会では洋火と洋火の間の休憩の意味合いで上げています。私は、和火だけで十分に楽しんでもらえる自信がありますけど。- 中川:

- 3種類の自然の原料だけでも変化は出せるのですか。

- 佐々木:

塩硝と炭の配分によって燃焼のスピードが変えられます。炭の原料が松であるかクヌギであるか、ほかのものであるかによって色味が違ってきます。炭の粉の大きさで火の粉が残る時間が違います。細かい粉だとすぐに消えてしまいます。 そういったことを考えながら設計していきます。3種類の原料をいろいろ変化させながら作る花火なので、私は洋火よりも奥行きが表現できると思っています。

塩硝と炭の配分によって燃焼のスピードが変えられます。炭の原料が松であるかクヌギであるか、ほかのものであるかによって色味が違ってきます。炭の粉の大きさで火の粉が残る時間が違います。細かい粉だとすぐに消えてしまいます。 そういったことを考えながら設計していきます。3種類の原料をいろいろ変化させながら作る花火なので、私は洋火よりも奥行きが表現できると思っています。- 中川:

- 日本の伝統であるワビサビの世界ですね。渋さがあるんでしょうね。

- 佐々木:

- おっしゃる通り、和火にはワビサビだったり幽玄だったり、日本の精神文化が入っています。原さんはそのあたりのことをよくご存じなので、彼の炭を使った和火は本当に気持ちいいですよ。作り手の思いが乗るのだと思います。

- 中川:

作り手の思いは大切ですね。料理でも、相手のことを思って作るのと、面倒くさいなと思って作るのとでは、エネルギーが全然違います。 ところで、花火はいつごろからあるものなのでしょう。

作り手の思いは大切ですね。料理でも、相手のことを思って作るのと、面倒くさいなと思って作るのとでは、エネルギーが全然違います。 ところで、花火はいつごろからあるものなのでしょう。- 佐々木:

- 原型は中国の狼の ろし煙で、狼煙が発展して花火になったと言われています。 狼煙というのは字を見てわかるように、もともとは狼の糞ふんを使っていたそうです。狼の糞を燃やすと、風に流されることなく、まっすぐに上がるのだそうです。それに時間の経過によって色が変わるらしく、何種類かの色の煙を上げることができたとも聞いています。

2024年1月 17日 山梨県南巨摩郡富士川町 にて 構成/小原田泰久

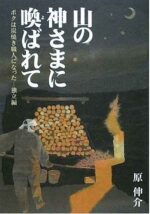

原 伸介(はら・しんすけ)さん

1972年横浜市生まれ、横須賀育ち。14歳のときに遊び場だった里山がつぶされ、「将来は山に恩返しをする」と決心。信州大学農学部森林科学科を卒業。1995年に大正生まれの炭焼き職人に出会い、伝統的炭焼き技術を学ぶ。炭焼き歴29年目の現在も、伐採から搬出、炭焼きまでの全てを一貫して行う傍ら、日本の伝統技術や文化・ 人生の素晴らしさを伝える活動に命を燃やしている。主な著書「山の神さまに喚ばれて」《修行編》《独立編》(フーガブックス)「生き方は山が教えてくれました」(かんき出版)など。

『努力は好きに勝てない。好きを武器に炭焼きを極める』

遊び場の山が崩され、山に恩返しをすると決心

- 中川:

- 炭焼き職人さんということで、どんな方だろうと、こちらも勝手にイメージをしていましたが、着物姿とは驚きました(笑)。普段から着物を着られているのですか。

- 原:

- 着物は普段着です。炭焼きは作業服に地下足袋ですが。

- 中川:

山の男というイメージをもっていましたから、着物とは想像もしませんでした(笑)。

- 原:

- 父が落語好きで、幼いころから子守歌代わりに落語を聞かされていました。 覚えたのを話すと受けるのでうれしくなって落語が好きになりました。初めて高座に上がったのが3歳のとき。惜しまれて5歳で引退しました(笑)。 落語に親しむことで、話芸だけでなく江戸の価値観が自分の中に入ったような気がします。昭和47年生まれですが、自分だけ元禄生まれみたいな感じで(笑)、まわりとのギャップは大きかったですね。 先生の言っていることもよくわからないし、「勉強していい学校へ行けばいい人生が送れる」みたいなことを言われると、「先生、それはちょいと野暮ってもんじゃねぇですか」なんて思ったりしていました(笑)。 落語には職人が出てきますが、その気風のよさに憧れたりしてましたね。炭焼き職人になったのも、父の落語好きが遠因の一つかもしれません。 とにかく、日本文化が大好きで、着物はぼくにとってはなくてはならないものです。まわりの人にも日本の伝統に少しでも関心をもってもらいたくていつも着物姿でウロウロしています(笑)。

- 中川:

- 職人さんというと無口で笑わないようなイメージですが、原 さんはあちこちで講演をされたり、話す機会が多いみたいですね。まだ少ししかお話ししていませんが、とてもお話しのテンポが良くて、こちらも楽しくなってきます。わずか3歳で高座に上がった成果が出ていますね(笑)。

- 原:

- おかげさまでけっこう受けていますね(笑)。

- 中川:

- 落語以外にも炭焼きに興味をもった理由はあると思いますが。

- 原:

- 出身が神奈川県横須賀市なのですが、小さいころはぎりぎり自然が残っていて、野山を駆け回って遊んでいました。 ところが、ぼくたちはベビーブームの生まれだったので、小学校も中学校も教室が足りないのです。それで、ぼくの大好きだった野山が潰されて、中学校が建てられることになりました。ぼくにとって、人生最大のショック。ものすごい喪失感がありました。 中学3年生の4月から自分の遊び場だった山を崩してできた学校に通い始めることになりましたが、楽しかった野山の変わり果てた姿を見るのがつらくて、いつか山に恩返しをしようと決めたのです。 それが炭焼きをやることになった原 点だと思います。

- 中川:

- それで信州大学に行って、森林科学を勉強することにしたんですね。

- 原:

- その前に高校なんですが、入学して間もなく進路調査用紙が配られて、希望大学・希望職業を書くように言われたことがありました。高校へ入っても山に恩返しをしたいという気持ちがずっとあったので、山の職業を書きたいわけです。でも、横須賀には林業をやるような立派な山もないし、山の職業が思いつかないんですね。山の仕事をしている人なんて見たこともなかったですから。 「山にいる人ってだれだろう」と考えたときに頭に浮かんだのが「仙人」でした。それで、希望職業欄に「仙人」と書きました(笑)。 すぐに先生から呼び出しを受けました「ふざけるな」「ふざけてません」とどちらも引きません。結局、「希望職業・仙人」を3年まで変えませんでした。

- 中川:

- 希望職種が「仙人」ですか。先生も面食らったでしょう。

- 原:

- 仙人になるにはどこへ行けばいいかと考えたとき、さすがに神奈川には仙人はいないだろう、と。もっと山深いところ、自分の中で一番山のイメージが強かったのが長野県でした。いろいろ調べたら、信州大学農学部に「森林科学科」があることがわかりました。信州→森林→仙人という連想が働いて、ものすごくときめきました。 それで信州大学農学部森林科学科に進路を決めました。

- 中川:

- なるほど。現実的な進路が見つかったわけですね。

- 原:

でも、入ったはいいけれども、同級生に仙人を目指している者もいないし(笑)、そばに山があるのに実習がないんですよ。板書をノートにとるだけの授業です。こんなことをやりに来たのではない、とすぐに学校へ行かなくなりました。

でも、入ったはいいけれども、同級生に仙人を目指している者もいないし(笑)、そばに山があるのに実習がないんですよ。板書をノートにとるだけの授業です。こんなことをやりに来たのではない、とすぐに学校へ行かなくなりました。

- 中川:

- 期待した内容とはまるで違ったんですね。卒業は?

- 原:

- 卒業はしました。親との約束でしたから。 ほかの学科で単位をとってもいいことがわかって、いかに学校へ行かなくても単位が取れるか頭を働かせました。レポートだけで単位がとれるものがけっこうあったので、その授業ばかりを選んで、3年が終了したころには卒業の単位はとれていました。ほとんど大学へ行かずに卒業できました(笑)。

長野県松本市の伊太利亜炭 火焼きレストラン「ドマノマ」にて 構成/小原田泰久

山の神様に喚ばれて

竹本 良(たけもと・りょう)さん

1957年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。UFO研究家。科学問題研究家。聖パウロ国際大学サイキックパワー開発研究科主任教授。年末恒例の『ビートたけしの超常現象Xファイル』(テレビ朝日系)ではコメンテーターを務める。著書に『宇宙人革命』(青林堂)、『テロとUFOー世界貿易センタービル「あの瞬間」に現れた謎のUFO』(徳間書店)などがある。

『U F O 、宇宙人を知ることで見えない世界の謎が解ける』

子どものころから数々の神秘体験。UFOは大学から

- 中川:

- 最近、ネットニュースでUFOや宇宙人に関する記事がよく流れてきます。NASAが本格的にUFOや宇宙人の研究をしているという話だったり、宇宙人からのメッセージが届く可能性があるとアメリカの大学が発表したとか、メキシコでは宇宙人の遺体が公開されたり。今まではオカルトだとまともには議論されなかったことですが、何か様子が変わってきた気がします。だれか専門家にお話を聞きたいと思っていたところ、そう言えば竹本さんがいるとひらめきました。竹本さんは、阿久津淳さんというペンネームで、ハイゲンキマガジンの創刊当初に連載をしてくださっていました。 今では、テレビのU F O番組にもよく出られていてUFOのことをお聞きするには最適な方だと思い、対談を依頼した次第です。

- 竹本:

- ありがとうございます。ハイゲンキには、初代の編集長の木上さんとのご縁で原稿を書かせてもらっていました。30年近く前になりますかね。先代の会長が亡くなって、真氣光が新しい会長のもとでどう変わっていくのか、とても気になっていましたが、いい形で発展されていて、今回、会長にお会いできるのを楽しみにしていました。

- 中川:

- 竹本さんが連載していたころ、私はまだ父の会社には入っていなくて、真氣光を懐疑的に見ていました(笑)。それでもハイゲンキマガジンは家にあったので毎号目を通していて、竹本さんの記事はとても興味をもって読ませていただきました。あのころは異能の科学者ということで、目に見えない世界を研究していた人たちを紹介してくださっていました。私もエンジニアでしたから、氣のような怪しげな世界に科学的にアプローチしている人たちがいたということに関心をもちました。

竹本さんは、もともと目に見えない世界のことはお好きだったのですか。 - 竹本:

- いろいろな神秘的な体験をしたのがきっかけだったですかね。 最初は小学生のときでした。江の島に遠足に行ったときのことです。小田急線の特急に乗っていて外を見たら、この場所知っていると思いました。初めて来たところなのにです。いわゆるデジャヴュですね。 変な夢もたくさん見ました。どうしてそんなことがあるのかと神秘の世界、無意識の世界に興味が出てきました。 中学校のときにはラップ音の現象があったり、子どものころからけっこう不思議な現象に囲まれていましたね。でも、学校ではそんなことは教えてくれません。余計に興味が膨らみましたね。 高校でグリークラブ(男性合唱団)に入りました。練習でハモったときに細胞がわななくという体験をしました。

- 中川:

細胞がわななくんですか。

細胞がわななくんですか。

- 竹本:

- 体がぼわーっとなるんですね。とても気持ちがいい。さらに、ミサ曲を歌っていたとき、先生が途中で止めました。その瞬間、頭のてっぺんから何かが突き抜けていくような感覚がありました。ハモったときには何倍もの快感でした。 これは何だろうと知りたくなりました。当時はヒッピーの町だった下北沢の古書店へ行ったら、神秘の世界の本がたくさん置いてあって、チャクラとかクンダリーニといったことも知るわけです。「これかもしれない」と思い、ずいぶんとその手の本を読んで勉強するようになりました。

- 中川:

- U F Oのこともそのころからですか。

- 竹本:

- U F Oは大学に入ってからですね。あるとき、友だちから「変な人が大学の構内を歩いている」という話を聞かされました。その人は卒業しているのによく大学へやって来るのだそうです。着流しに下駄という格好で歩いていて、学生たちに「U F O あるって知っている?」「宇宙人いるって知っている?」と話しかけているって言うんですね。気持ち悪いでしょう(笑)。でも、私は彼にとても興味をもって、友だちに会わせてほしいと頼みました。その先輩というのが、後に日本UFO党という政党を立ち上げた森脇十と九く男おさんでした。 森脇さんの部屋へ行ったときはびっくりしました。3畳間にUFOに関する本がびっしりとありました。全部、英語の本です。国連の資料なんかもありました。 私はUFOのことがアメリカではこんなにも研究されているのに、日本ではまったく翻訳もされていないことを知り、その情報はもっと世に知らせないといけないと思いました。

- 中川:

- そこからUFOの研究が始まったわけですね。

- 竹本:

そのころ森脇さんは大手の会社を辞めてUFO研究に人生を捧げていました。そんな先輩がいるのに、のほほんとしていていいのかと勉強をし始めました。 森脇さんと一緒に、テレビ局や新聞社などいろいろなメディアに資料をもっていきました。けっこう真剣に聞いてくれたところもあって、NHKのニュースでは5分くらい流してくれたこともありました。動いていれば少しは成果が出るものです。

そのころ森脇さんは大手の会社を辞めてUFO研究に人生を捧げていました。そんな先輩がいるのに、のほほんとしていていいのかと勉強をし始めました。 森脇さんと一緒に、テレビ局や新聞社などいろいろなメディアに資料をもっていきました。けっこう真剣に聞いてくれたところもあって、NHKのニュースでは5分くらい流してくれたこともありました。動いていれば少しは成果が出るものです。

東京。目黒区の会議室で 構成/小原田泰久

舘岡 康雄(たておか・やすを)さん

東京都生まれ。東京大学工学部応用化学科卒業。日産自動車中央研究所材料研究所に入社し、研究開発部門、生産技術部門などをへて、人事部門で日産ウェイの確立と伝承を推進。その後、静岡大学大学院教授を務める。現在、一般社団法人SHIENアカデミー代表理事。1996年からSHIENに関するワークショップや講演活動を国内外で行っている。主な著書『利他性の経済学:支援が必要となる時代へ』(新曜社)『世界を変えるSHIEN学』(フィルムアート社)。博士(学術)。

『競争の時代は終わった。力を引き出し合うS H I E N の時代へ』

SHIEN学は人間の内側を解放する科学。意識の科学、間の科学

- 中川:

- 舘岡先生のお書きになった『世界を変えるSHIEN学』(フィルムアート社)を読ませていただきました。私ども真氣光で言っていることと共通する部分がたくさんあって、ぜひお会いしてお話をうかがいたいと思いました。今日はよろしくお願いします。

- 舘岡:

- ありがとうございます。ずいぶんと前に対談のオファーをいただいていたのにお返事ができずに失礼しました。真氣光のこと、私なりに調べさせていただきました。SHIEN学と似たところがたくさんあって、私も中川会長にお会いできるのを楽しみにしていました。

- 中川:

- 先生は大手自動車会社のN社に入社されて、研究開発、生産技術、購買、品質保証、人事といった部門で働いてこられました。N社が経営的に危機を迎え、回復していくという激動の中で、これからの時代は競争ではなく、お互いの力を引き出し合うことが大切だということにお気づきになり、それをSHIEN学ということで学問、科学として提唱されています。 私たちは今、大きなパラダイムシフトの中で、生きているわけですね。

- 舘岡:

- これまでの社会は、お金や物といった目に見えるものが大事にされてきました。これからの時代は、見えないもの、お金に代わるものが大切になると、2006年に『利他性の経済学:支援が必然となる時代へ』(新曜社)という本に書きました。 今、あの本に書いたことに時代が追いついてきています。 これまでの学問は外側ばかりを対象にしてきました。私が提唱しているSHIEN学は人間の内側を見る科学です。意識の科学とか間の科学という言い方もしています。

- 中川:

- 間の科学ですか。

- 舘岡:

- 現代社会のベースとなってきた西洋科学は一個が最小単位で、一つの会社と別の会社が競争しているとか、一つの国と別の国が争っているというモデルです。 SHIEN学では「間」にこそ実体があると考えます。最小単位は一個一個ではなく「対」なんですね。お互いにしてあげたりしてもらったりするのが自然の姿です。会社でも、社長がいて管理職がいて従業員がいますが、それぞれが個として別々にあるのではなくて、その間に関係性、間があって、してもらったりしてあげたりしているわけです。 私は莫大な借金を抱えて倒産しそうになっているN社がダイナミックな改革によって奇跡的に復活するのを目の当たりにしました。その根底には、大きなパラダイムシフトがありました。その経験がSHIEN学のもとになっています。

- 中川:

「支援学」ではなく「S H IEN学」と表現しているのはどうしてでしょうか。

「支援学」ではなく「S H IEN学」と表現しているのはどうしてでしょうか。

- 舘岡:

- 「支援」は「難民支援」や「被災地支援」のように、上位者が下位者に、力のあるものがないものに施すという概念です。「SHIEN」は、自分を犠牲にし、人を助ける一方的な「利他」とは異なり「寄り添い」を軸に重なり、互いに行動を起こすことを指します。 重なりのなかったところに重なりをつくり、「させる/させられる」ではなく「してもらう/してあげる」を、双方向に交換する行為のことで、新たな時代に必要される在り方だと考えていただければと思います。それがSHIENということです。

- 中川:

一方的に片方だけが助けるということはありませんからね。被災地で困っている人を助けるという形であっても、助ける人もいろいろ学んでいることがあったり、感謝されたり、さまざまな感動や喜びをもらったりするものです。支援は一方通行のようなイメージがありますが、SHIENは双方向ということですね。

一方的に片方だけが助けるということはありませんからね。被災地で困っている人を助けるという形であっても、助ける人もいろいろ学んでいることがあったり、感謝されたり、さまざまな感動や喜びをもらったりするものです。支援は一方通行のようなイメージがありますが、SHIENは双方向ということですね。- 舘岡:

- おっしゃる通りです。私は、N社の復活劇の最中、大学院へ通って、ある研究をまとめていました。社会は「リザルトパラダイム」から「プロセスパラダイム」、「コーズパラダイム」へとシフトしていくというものです。それがSHIEN学の基礎になっています。パラダイムというのは、その時代に共通するものの見方や考え方のことです。 これまではN社を含めた企業社会というのは、常に競争でした。トップダウン方式の働き方で「やらせる/やらせられる」の一方向の考え方です。私は、それを「リザルトパラダイム」、略して「リザパラ」と名付けました。同期はライバルで、他部門も敵だと感じるような関係です。しかし、それでは会社はN社のように行き詰まってしまいます。 本当にいい関係というのは、お互いがお互いの力を必要とし、お互いを活かし合う働き方ができることです。仲間が自分を認め、自分も仲間の力を引き出す。会社が自分を大切にし、自分も納得して心から納得して会社に貢献できるような状態です。N社もそういうパラダイムシフトがあって奇跡的な回復を遂げました。

東京・ 池袋のエスエーエス東京センターにて 構成/小原田泰久

奥山 暁子(おくやま・あきこ)さん

幼少のころより、草木や虫たち、動物たちとお話しすることができた。その後、自らの不思議な力のことは忘れて、ごく普通に生き、マスコミの仕事をしていた。40歳ころの大病をきっかけに本来の能力がよみがえり、縄文土器さんたちともお話しできるようになり、縄文土器さんたちから聞いた古代の暮らしと心について伝えている。

『縄文土器に込められた縄文の神々の思いを現代に伝える』

がんになったのがきっかけで縄文土器に興味をもった

- 中川:

今回の対談のお相手の奥山暁子さんは、真氣光の会員さん、小松八惠子さんのご紹介です。縄文土器とお話ができる方ということですが、最初に、小松さんはどういう経緯で奥山さんとお知り合いになったのか、お聞かせくださいますか。

今回の対談のお相手の奥山暁子さんは、真氣光の会員さん、小松八惠子さんのご紹介です。縄文土器とお話ができる方ということですが、最初に、小松さんはどういう経緯で奥山さんとお知り合いになったのか、お聞かせくださいますか。

小松:

今日は諏訪郡の原村までお越しいただき感謝しております。どうしても会長には奥山さんに会っていただきたかったので、対談が実現してとてもうれしいです。 私は一昨年の2月に腕を骨折して、退院後、ここ「もみの湯」は、自宅から車で3分の所にありましたので、骨折のリハビリを兼ねて通っておりました。その後、昨年の7月からこの施設をお借りして、真氣光サロンもみの湯という、気功整体の仕事をしております。 私が奥山さんのことを知ったのは、昨年「もみの湯」の玄関の所に、原村で奥山さんの「縄文人の健康法」の講演会があるというチラシが置いてあってとても興味があったのですが、その日は都合がつかず、それでも気になって仕方なくて、直接奥山さんに電話をしました。 奥山さんのことを真氣光の仲間にもお話ししたところ、ぜひお会いしたいということでした。奥山さんはその頃、伊東市に住んでいらっしゃいましたが、原村までお越しいただいて少ない人数でしたが、お話を伺うことができました。2回目は、富士見町にある井戸尻考古館を案内していただき、縄文土器さんのお話をお聞きしました。 そのときにすっかり意気投合して、会長に会っていただきたいと思った次第です。 奥山さんも、真氣光のことを以前からご存じで、会長ともお話ししたいとおっしゃってくださいました。

- 奥山:

- 八惠子さんのおかげで中川会長にお会いできて光栄です。今日はよろしくお願いします。 私は、もともとは週刊誌の記者をしておりました。ところが、がんが見つかって手術を受け、そのあと、先代の会長から真氣光を学んだ静岡の高橋呑どん舟しゅう先生のお世話になりました。 関英男先生のご著書も拝見し、真氣光が宇宙エネルギーを使ったものだと知ってとても興味をもちました。

- 中川:

- 病気がきっかけで大きな変化があったわけですね。

- 奥山:

- そうですね。記者をしているときは、仕事で成功したり、お金をたくさん稼げることが幸せだと思っていました。物質にしか目を向けない唯物論者でした。 しかし、思い返してみると、子どものころはいろいろなものが見えていて、森や木、川、風などの精霊さんと話をしていました。小学校に入って、私には当たり前に見ているものが、ほかの人には見えていないことを知り、自分はおかしいのかなと思うようになって、次第にそうした能力にふたをするようになりました。 がんになって死んじゃうかもと思ったとき、もともとの能力がよみがえったのかもしれません。

- 中川:

- 動物や植物とお話をするという話はよく聞きますが、縄文土器と話すというのは初耳です。縄文土器とはどういうきっかけだったのですか。

- 奥山:

- ゆっくり順を追ってお話ししますね(笑)。ずっとサラリーマンをやっていて、たくさんのストレスを抱えて病気になったとき、自分の体の声を聞いてみようと思いました。何をしたいのだろう? と自分に問いかけると、土を触りたいとか、田んぼでバッタをとりたいという意外に素朴な気持ちが湧き上がってきました。 そんなときに、高橋先生の治療院で長野のこのあたりの人と知り合って、長芋掘りにおいでよと誘われました。 すぐに出かけました。これが大きなきっかけになりました。 長芋を掘って、お昼にしましょうというので近くのおそば屋さんに出かけました。 2人で行ったのですが、とても混んでいて4人掛けの席で相席になりました。向かいに座った60代の男性はカメラマンでした。それも、縄文土器を撮影している方だったのです。

- 中川:

ここで縄文土器との接点ができるのですね。

ここで縄文土器との接点ができるのですね。

- 奥山:

- 最初は、縄文土器なんて撮ってどうするのだろう、と思っていました。 でも、話を聞くうち、じわじわと興味が湧いてきました。 そのカメラマンは、滋しげ澤ざわ雅人先生というお名前ですが、もともと能面の撮影をされていて、そのときに照明の大切さに気づかれたそうです。 能面はもともとは野外で使われるものだから、電気の光のもとではそのものの本来の姿が見えてこないとおっしゃるんですね。それで、かがり火やたき火を意識して能面に照明を当てると、私たちが電気のもとで見るのとはまったく違う表情が浮かんでくると言うのです。 縄文土器も、能面と同じで博物館の人工的な照明では本当の姿が浮かび上がってこないと気づかれました。縄文時代に製作された土器は自然の光のもとで作られたものですから。それで、できるだけ自然の光、つまりかがり火やたき火、月の光を再現できるような照明を工夫して縄文土器を撮影しようと思ったそうです。 自然の光のもとで縄文土器を撮影すれば、縄文人が森や川や空間の中に見ていた八百万の神々の姿が浮かぶだろうというひらめきというか確信が生まれたとおっしゃっていました。実際に、滋澤先生の写真には縄文人が見ていたであろう神々の姿が写っています。

長野県諏訪郡原村のふれあいセンターもみの湯にて 構成/小原田泰久

湯川 れい子(ゆかわ・れいこ)さん

音楽評論家、作詞家。東京都目黒で生まれ山形県米沢で育つ。1960年ジャズ専門誌『スイングジャーナル』への投稿が認められてジャズ評論家としてデビュー。ラジオのDJやテレビへの出演、雑誌への連載など、国内外の音楽シーンを紹介している。作詞家としても『涙の太陽』『ランナウェイ』『センチメンタル・ジャーニー』『恋に落ちて』などヒット曲多数。主な著書に『音楽は愛』(中高公論新社)『時代のカナリア』(集英社)などがある。

『戦争はダメ! すべての生き物に 優しい地球であってほしい』

時代のカナリアとしてダメなものは ダメだとはっきり言いたい

- 中川:

- 本誌のバックナンバーを調べましたら、湯川先生にはちょうど20年前に対談にご登場いただいています。その前をたどると父である先代と2回、対談してくださっています。先代も、まだまだ氣について理解されなかった時代に、湯川先生と目に見えない世界について思う存分お話ができてうれしかったと思います。

- 湯川:

- 先代に2度目にお会いしたのは1990年代の前半だったかと思いますが、ちょうど第一次スピリチュアルブームのときでした。

- 中川:

- 1992年ですね。父の主宰していた真氣光研修講座に、私が参加した年です。私は父のやっていることを怪しいと思っていたのですが、仕事のストレスで体調を崩して研修講座を受講することになりました。ずっと技術者として働いてきた私には、見るもの聞くものとても新鮮で、これからの時代に氣はとても重要な役割を果たすと感じ、翌年に父の会社に入社して、以来30年、氣にかかわっています。 ちょうど、私が入社したころは、氣功もブームになっていて、父の活動をNHKが取材に来たりしていました。 1995年12月に父が亡くなり、私が跡を継ぐ形になりました。

- 湯川:

- 先代の中川先生とは、成田空港でばったりお会いしたことがありました。確か1995年だと思います。チェルノブイリの原発事故で被ばくした子どもたちを治療してお帰りになったのではなかったでしょうか。 荷物を受け取る台のところでしたが、ひどく疲れておいでのご様子でした。それがお会いした最後でした。

- 中川:

- 休みなく世界中を飛び回っていましたからね。 ところで、湯川先生は日本のスピリチュアルの走りですよね。

- 湯川:

- はい。限りなく怪しいところを歩いてきました(笑)。用心してあまりスピリチュアルなことを言わないようにしながら。 風向きが変わったのは1980年代でしたでしょうか。アメリカの女優のシャーリー・マクレーンさんが「アウト・オン・ア・リム」という本で自分の神秘体験を書いて、日本でも大ヒットしました。 それ以来、現実世界できちんと何かをやっていれば、目に見えない世界のことを話してもあまり胡散臭く見られなくなりました。 音楽も目に見えないですよね。当時は音楽で体や心が癒されると言うと変に見られることも多かったのですが、私は1972年から音楽療法に興味をもっていましたから、音楽療法として語れるように勉強しました。

- 中川:

- 去年『時代のカナリア』という本を出されました。どういう意味なのだろうと思って読み始めましたが、カナリアは炭鉱で有毒ガスなどを検知するために使われたことから、世の中が変な方向に行きそうになるのをキャッチして知らせる存在として生きていきたいという意味だとわかりました。

- 湯川:

- 残念なことに3月にお亡くなりになりましたが、坂本龍一さんが『芸術家、音楽家と言われる人たちは、炭鉱のカナリアです』とおっしゃっていました。 芸術家、音楽家、アーティストと呼ばれる感性が鋭い人たちは、世の中の状況に対して「時代のカナリア」の役目を負っていると思うんですね。 マイケル・ジャクソンは2009年に公開された『マイケル・ジャクソン THIS ISIT』というドキュメンタリー映画の中で、地球が後戻りするには、あと4年しかない、と警告していました。地球の危機を切実に感じ取っていたからです。でも、メディアは彼の少年愛疑惑などをかき立てるだけ。世界はそんなことにしか興味をもたなくって、あのころからあんなに一生懸命に言っていたのに、と悲しくてたまりませんでした。

- 中川:

「鈍感なカナリア」にはなりたくない、と書かれていますよね。

「鈍感なカナリア」にはなりたくない、と書かれていますよね。- 湯川:

- はい。時代の変化、とりわけ時代状況の悪化に対しては、決して黙認するようなカナリアではありたくないと思っています。 私が「これだけはダメ」と考えていることはいくつかありますが、その第一が戦争です。この本を書いたときには、ウクライナの戦争は起こっていませんでしたが、一体人間はいつから戦争をしているのだろうと思って調べてみたら、1万3000年前から、集団で武器を使って同じ人間が産んだ人間と殺し合っているんですね。あらゆる動物がそんなことをしていない。恥ずべきことだと思います。 核兵器もダメ。地球環境汚染もダメ。原発もダメです。時代のカナリアとしてダメなものはダメだとはっきり言って、責任ある行動をしていきたいと思っています。<後略>

東京都目黒区の会議室にて 構成/小原田泰久

湯川れい子さんの著書

『時代のカナリア』(集英社)

吉田 明生(よしだ・あきお)さん

一般社団法人災害防止研究所代表理事。1977 年防衛大学卒業。元陸上 自衛隊第11旅団長、元ゆうちょ銀行社長特命担当顧問。2020年3月に退 職 。 一 般 社 団 法 人 災 害 防 止 研 究 所 を 設 立 。 著 書「 ま ぁ る い 日 本 ~ リ ー ダ ー シップの時代【人を動かす】』『まぁるい日本究極の戦い究極守り』『しなやかで まぁるい心のつくり方』など。法人災害防止研究所

『災害によって培われてきた日本人のメンタリティを大切にする』

防災グッズは日常的に防災を考えるためのツールになる

- 中川:

- 東日本大震災から 年がたちますが、相変わらず地震は多いし、この間はトルコ・シリア大地震がありました。豪雨の被害も毎年出ています。多くの人が災害に対してとても敏感になっています。 吉田さんが代表理事をやられている災害防止研究所の災害へのアプローチの仕方はとてもユニークだと思います。たとえば、防災グッズ展というのを開催されて、防災グッズ大賞を選ぶなど、防災を身近に感じられるように工夫されているような気がします。

- 吉田:

- ありがとうございます。防災グッズ展は防災意識を普及するにはどうしたらいいか、みんなで考えて出てきたアイデアです。 防災の重要性はだれもがわかっていると思います。しかし、教訓ばかりでは聞く方もあきてしまうのではないでしょうか。多くの人が興味をもってくれて、楽しみもあって、長く続くものはないかということで防災グッズに目をつけました。

- 中川:

- 災害はないに越したことはありませんが、起こることを前提に準備した方がいいと思います。どんな防災グッズがあるかを調べて、これは使えると思うものをそろえておくといいですね。

- 吉田:

防災グッズは日常では体験することのない酷な環境で使うもので、これまでの災害を踏まえた上での創意工夫がなされています。そういう意味で、災害の教訓が集約されているのが防災グッズだと思うんですね。

防災グッズは日常では体験することのない酷な環境で使うもので、これまでの災害を踏まえた上での創意工夫がなされています。そういう意味で、災害の教訓が集約されているのが防災グッズだと思うんですね。

防災グッズを手に取ったときには、どうやって使うのかイメージするわけです。あるいは、どういう状況なのか想像すると思うのです。防災防災と言わなくても、地震があるとこんなことに注意しないといけないと、意識が防災に向くと思います。

日常的に防災意識を普及するためのツールとして防災グッズという切り口は面白いのでは? というのが、防災グッズ展、防災グッズ大賞を始めた理由です。- 中川:

- 今年も4月1日からエントリーが始まっているようですね。企業や個人からたくさん集まってくるそうですが、吉田さんたちも探したりするのですか。

- 吉田:

- 最初の年は、モノマガジン社さんが協力してくれました。防災グッズを取り扱った日本で最初の雑誌ですね。モノマガジンにさまざまな防災グッズが掲載されているので、10数年のバックナンバーからリストを作って、それをベースにして選びました。今は、ネットに出ていますので、応募してくださる企業や個人の方々の商品にプラスして、面白い防災グッズがないか探しています。防災グッズはまだマーケットが小さくて、大きな会社で開発していても、一セクションでやっている程度です。特徴のあるのは小さなメーカーが作っているものが多いですが、営業力が無かったりして、すぐれた防災グッズが世間に知られないまま埋もれていたりします。災害があったときには防災グッズは欠かせません。それがあったことで命が助かる方もいるでしょう。防災グッズ展や防災グッズ大賞を通して、防災グッズがもっと注目されればと願っています。

- 中川:

- 吉田さんはもともと陸上自衛隊に勤務されていたそうですね。どうして災害防止研究所を立ち上げようと思われたのですか。

- 吉田:

- 東日本大震災があったときに、友だちが「自衛隊が終わったら防災の仕事をしたらどうだ」と言ってくれました。 防災の大切さはわかっていましたが、そのときには自分で取り組もうとは思いませんでした。その後、ゆうちょ銀行に勤め、6~7年たったころにふと浮かんだのが、先ほどの友だちの言葉で、防災のことをあれこれ考え始めました。 防災のことはたくさんの人がやっているので、私の出る幕などないように思っていましたが、災害というのは自然災害ばかりではなく、戦争やテロといった人為的なものも入りますし、事件や事故も災害ですし、最近は地球温暖化が大きな問題になっています。 そう考えると、これからはもっと災害が増える時代がやってくるのではないかと思いました。防災というのを幅広くとらえて、さらにメンタルな面まで踏み込んで災害を防止するということなら、長く自衛隊で働いていた自分にも経験を活かせるかもしれないと思って、この団体を立ち上げました。

- 中川:

吉田さんのご著書を読ませていただきましたが、メンタルな面に力を入れている印象がありました。 メンタルは大事だと思います。いきなり災害に見舞われれば、だれもがパニックになってしまいます。そのために被害が大きくなったりします。日ごろから冷静に頭の中で考える訓練をしておくことも大切ですね。

- 吉田:

- 自衛隊というのは危機管理が主な仕事です。最悪の事態を想定して、危機にどう対処するのかを常に考えてきました。そうした経験や知識が少しは役に立つのではないかと思いました。<後略>

東京・ 池袋のエスエーエス東京センターにて 構成/小原田泰久

しなやかで まぁるい心 の作り方: ~災害に備えて、レジリエンスを養う/メンタルヘルスケア

菅谷 晃子(すがや・あきこ)さん

千葉県生まれ。引き売り士、講演家、シンガー。小学校5年生からのいじめによりコンプレックスの塊となり、高校を中退する。仕事も続かず、23歳のときから豆腐の引き売りを行う。お客様との支え合いによって生きる楽しさを知る。いじめをなくし高齢者を支える活動はTVでも紹介されている。看取り士の資格も取得。著書『ありがとうは幸せの贈り物 あこのありが豆腐』(三冬社)

『トーフ― ♫ ラッパを吹いて笑顔と幸せを届ける』

「かわいそうだから」から「ありがとう」「助かるよ」へ

- 中川:

- 『あこのありが豆腐』(三冬社)という本を読ませてもらいました。わかりやすい文章と漫画でとても読みやすかったです。リヤカーを引いて豆腐を売っている女性と聞いて、どういう経緯でそんな仕事を始めたのだろうと興味をもって読んだのですが、子どものころからいじめられたりして、つらい思いをして、23歳でこの仕事に出あったそうですね。19年もやり続けている中で、さまざまなドラマがあったようで、今日は、そんなお話がお聞きできればと思っています。

- あこ:

- 声をかけていただきありがとうございます。

- 中川:

- 名刺を拝見すると、引き売り士、講演家、シンガーとありますが、いろいろなことをやっておられるんですね。

- あこ:

- 週に5日はリヤカーを引いて豆腐やお惣菜、お菓子などを販売しています。休みの水曜日と日曜日には、講演やライブ活動をしています。

- 中川:

- 今に至るまでに悲喜こもごもの物語があったようですが、大きな転機になったのは、フリーペーパーの求人広告だそうですね。

- あこ:

- 小学校5年生のときからいじめにあい、人と話をすることがどんどん苦手になりました。中学生のときには、父親と血がつながっていないこともわかり、「私のことずっとだましていたんだ」と両親に嫌悪感をもち、家を飛び出したこともあります。高校も中退しました。 つらい学校生活から逃れて、やっと自分のやりたいことができると思って働き始めたのですが、もともとのんびりした性格なので、急かされたりすると失敗してしまいます。いくつか仕事を変わりましたが、どれもうまくいきません。何をやってもダメだということでコンプレックスの塊でした。 23歳のとき、何気なくフリーペーパーを見ていたら、そこに「腕よりも、心で販売できる人募集」という求人が目に飛び込んできました。「リヤカーを引いて街へ出て、ぬくもりのある仕事をしてみませんか?」という触れ込みにピンとくるものがあって、「私、腕なんて何もないけれど、心ならきっとある!」と思って、この仕事に飛び込んでみることにしました。

- 中川:

- 昔ながらの、ラッパを吹きながらリヤカーを引いて豆腐を売る仕事でしょ。人と話すのが苦手なのによく思い切りましたね。

- あこ:

人と話すのは苦手だけどけっこう目立ちたがり屋なんです(笑)。 実際やってみると、見ず知らずの人に声をかけるのは怖かったし、戸惑いました。それでも、珍しさや懐かしさから、商店街のおじさんやおばさんが「がんばっているね」とほめてくれたり、みなさんニコニコしながらお豆腐やお惣菜を買ってくれてうれしかったです。 このころは、どうやったら売れるだろうと一生懸命に考えていて、まだ20代でしたから、かわいい仕草をするとおじさんたちが買ってくれたりしました(笑)。 でも、「かわいそうだから買ってあげるよ」とよく言われることがあって、それには反発を感じましたね。

人と話すのは苦手だけどけっこう目立ちたがり屋なんです(笑)。 実際やってみると、見ず知らずの人に声をかけるのは怖かったし、戸惑いました。それでも、珍しさや懐かしさから、商店街のおじさんやおばさんが「がんばっているね」とほめてくれたり、みなさんニコニコしながらお豆腐やお惣菜を買ってくれてうれしかったです。 このころは、どうやったら売れるだろうと一生懸命に考えていて、まだ20代でしたから、かわいい仕草をするとおじさんたちが買ってくれたりしました(笑)。 でも、「かわいそうだから買ってあげるよ」とよく言われることがあって、それには反発を感じましたね。

- 中川:

- 一生懸命にがんばっているのだから、「かわいそう」と言われるとむっときますよね。

- あこ:

- そんなときに川澄さんというおじいさんに会いました。毎週火曜日にコインランドリーの前で待っていてくれて、商品を買ってくれて、帰り際には「あきちゃんありがとう。がんばれよ」と見送ってくれました。寒い冬にはカイロを束でくれたり、暑い夏には一緒にアイスを食べたりしました。 川澄さんのおかげで、毎週、いろいろなお客さんに会えるのが楽しみになって、お客さんのことが大好きになりました。そんな大好きなお客さんを喜ばせるにはどうしたらいいだろうと考えるようになりました。どれだけ売れるかから、どれだけ喜んでもらえるだろうに、考え方が変わりました。 そしたら、「かわいそうだから」と言う人はいなくなって、「ありがとう」とか「助かるよ」という感謝の言葉をいただけるようになって、私も心の底から笑顔が出せるようになりました。

- 中川:

打算的な付き合いから、心と心のかかわりができるようになったんでしょうね。自分が変わるとまわりが変わるとよく言いますからね。 お客さんはうれしいから「ありがとう」と言うし、あこさんも「ありがとう」と言われてうれしい。相互に「ありがとう」のやり取りがある。いい氣が行ったり来たりしていますね。いい関係ですよ。

打算的な付き合いから、心と心のかかわりができるようになったんでしょうね。自分が変わるとまわりが変わるとよく言いますからね。 お客さんはうれしいから「ありがとう」と言うし、あこさんも「ありがとう」と言われてうれしい。相互に「ありがとう」のやり取りがある。いい氣が行ったり来たりしていますね。いい関係ですよ。

- あこ:

- 一週間だれともしゃべらないお年寄りも多くて、短い時間だけど、私と話すのを待ってくれている方もいます。喜んでもらえることがこんなにもうれしいなんて考えたこともなかったです。<後略>

足立区綾瀬 ふれあい貸し会議室 : 綾瀬Aにて 構成/小原田泰久

著書『ありがとうは幸せの贈り物 あこのありが豆腐』(三冬社)

和合 治久(わごう・はるひさ)さん

1950年生まれ。東京農工大学大学院修士課程修了後、京都大学にて理学博士号取得。埼玉医科大学教授を経て、現在、埼玉医科大学短期大学名誉教授、松本大学客員教授。免疫音楽医療学、腫瘍免疫学、アレルギー学、動物生体防御学などが専門。著書『免疫力を高めるアマデウスの魔法の音』(アチーブメント出版)『モーツァルトを聴けば免疫力が高まる』(ベストセラーズ)など多数。

『昆虫少年が免疫を研究し、音楽療法の草分けとなる』

未病の段階でブレーキをかけられないかと音楽に着目

- 中川:

- 和合先生のことは、内観の石井光あきら先生と中野節子先生からご紹介いただきました。ぜひお話をうかがいたいと、松本の先生のご自宅までお邪魔した次第です。石井先生は、長年私どもの真氣光研修講座の講師をやっていただいています。中野先生には本誌の昨年12月号の対談に出ていただきました。先生方とのお付き合いは長いのですか。

- 和合:

- いえいえ、まだ2年くらいじゃないでしょうか。私の本を読んでくださったかで、石井先生から連絡がありました。安曇野の内観研修所で初めてお会いして、私が音楽療法のことや「うちにはチョウチョがたくさん来るんですよ」といった話をしたら、ずいぶんと興味をもたれたようで、内観の研修があるたびに、お二人でここへ遊びに来てくださいます。

- 中川:

- チョウチョの話もぜひ聞いてくださいと言われました。チョウチョのことは後程お聞きするとして、まずは音楽療法のお話をお聞かせください。 子どものころから音楽はお好きだったんでしょうね。

- 和合:

- 好きでしたね。中学校のときはブラスバンド部でクラリネットを吹いていました。初代の部長を務めました。 今でも講演のたびに、ハーモニカを持って行って、ぼくの演奏で歌ってくださいと言っています。

- 中川:

- 音楽好きが高じて音楽療法の研究を始められたのですか。

- 和合:

- 音楽は好きだったけれども、すぐに音楽療法にいったわけではありません。私の専門は免疫学です。25歳のときからずっと研究してきました。40歳近くになって、21世紀は未病との戦いの時代になると思いました。未病というのは、まだ発病していないけれども、何となく体に不調があるという状態です。検査では異常が見つからなくても、放っておいたらどんどん進んで、病院通い、あるいは入院することになってしまいます。そうなる前の未病の段階でブレーキをかけることはできないかと考えて、そのツールとして何かないかと探していたときに、音楽を聴くことで免疫力が上がればいいということで研究を始めたわけです。

- 中川:

- 最初から音楽ではなく、免疫の研究をしている中で、音楽の効果に気づかれたわけですね。今では音楽療法はよく知られていますが、30年以上前のことですから、なかなか理解してもらえなかったのではないでしょうか。

- 和合:

私が音楽療法を研究し始めたのが、1980年代後半です。その当時、日本では音楽を聴くと免疫力が上がると言っても、変人扱いですよ(笑)。「音楽で病気が治るはずがないよ」というのがほとんどの人の反応でしたね。 けれど、学会ではデータに基づくエビデンスを示して発表しているわけです。協力してくれた看護師や学生が証人としていますから、文句を言われることはありません。それでやっと着目されるようになりました。

私が音楽療法を研究し始めたのが、1980年代後半です。その当時、日本では音楽を聴くと免疫力が上がると言っても、変人扱いですよ(笑)。「音楽で病気が治るはずがないよ」というのがほとんどの人の反応でしたね。 けれど、学会ではデータに基づくエビデンスを示して発表しているわけです。協力してくれた看護師や学生が証人としていますから、文句を言われることはありません。それでやっと着目されるようになりました。

- 中川:

- ご自分でも音楽を聴くとリラックスしたりして免疫が上がるのではと感じるところがあったんでしょうね。

- 和合:

- 特にクラシック音楽だとリラックスできるという感覚はありました。医学的にも、アメリカでは1950年に北米音楽療法協会が立ち上がって患者さんに音楽を提供して疾病の回復に役立てるという活動が行われていました。でも、患者さんにどんな変化があるかという現象が残っているだけで、データはとられていませんでした。 このときにモーツァルトが使われていたという記録もあって、私はモーツァルトをモデルシステムにしてデータをとってみようと思いつきました。

- 中川:

- 未病というのも、当時としては新しい視点だったと思います。

- 和合:

- 中国に長春中医薬大学というのがあって、当時、私はその大学の客員教授をやっていました。中国は一人っ子政策でしたから、一人っ子同士が結婚して4人の親の面倒を見ないといけないわけです。親が病気になったら大きな負担になります。だから、未病の段階で対処するということがとても注目されていました。2100年くらい前の後漢の時代では、未病を治療できるドクターが聖人でした。「黄帝内経」という医学書に記されています。中国では、昔から未病への関心が高かったんですね。 私は日本でも同じだと思いました。発病してからでは患者さんも家族も大変です。発病する前に対処することの大切さを感じて、未病対策を考え始めました。今は、未病克服が言われるようになりましたが、あのころは未病という言葉も知られてなかったですね。

- 中川:

- 国民医療費は40兆円を超えているそうですし、未病対策はもっともっと広がらないといけないと思います。

- 和合:

健康保険制度が破綻し、年金も当てにできない。病気になってなんかいられませんよ。音楽は身近で安価で副作用がないじゃないですか。感動もあって継続が可能。それで免疫力が上がるわけです。最高のツールです。<後略>

健康保険制度が破綻し、年金も当てにできない。病気になってなんかいられませんよ。音楽は身近で安価で副作用がないじゃないですか。感動もあって継続が可能。それで免疫力が上がるわけです。最高のツールです。<後略>

長野県松本市の和合先生のご自宅にて 構成/小原田泰久

免疫力を高めるアマデウスの魔法の音(CD付)

丹葉暁弥(たんば・あきや)さん

北海道釧路市の大自然の中で生まれ育つ。自然写真家。シロクマ写真家の第一人者。高校を卒業後東京へ。1995年に野生のペンギンにあいたくて南極へ行く。1998年からはカナダ北部にシロクマにあいに行くようになる。『HUG! friends まずはハグしよう。』(小学館)、『HUG! earth シロクマと友だちと地球の物語』(小学館)など写真集がある。

『シロクマに出あったことで人生に光が差し込んだ』

ペンギンにあうために南極まで出かけて行った

- 中川:

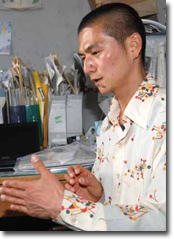

- 丹葉さんは20年以上、シロクマの写真を撮り続けておられるそうで、写真集やカレンダーを拝見したのですが、何とも言えないシロクマたちの表情や仕草に癒されますね。シロクマのお話をいろいろお聞きしたいと思うのですが、その前に、目に異常があって真氣光を受けられたという話からうかがいましょうか。

- 丹葉:

- 一昨年でした。朝目覚めたとき、最初に目に入ってきたのがテレビだったのですが、2台に見えました。1台しかないのにです。目をこすったりしたのですが、全然直りません。ほかを見ても、全部、2つに見えるのです。病院へ行ったら複視だって言われました。私の場合、右目の眼球を真ん中から右に動かす筋肉がマヒしていたみたいです。外へ出ると道路も電柱も2つに見えました。右目をふさがないと危なくて仕方ありません。イライラしますしね。こちらへうかがったときも眼帯をしていました。

- 中川:

- 病院では治療法はないんですか。

- 丹葉:

- ないですね。自然に治るのを待つしかないと言われました。治療と言っても、ビタミン剤を飲むくらいです。そのことを知り合いに話したら、真氣光がいいんじゃないかとすすめられました。

- 中川:

- それで東京センターへ通われたんですね。

- 丹葉:

- 一昨年の年末でした。最後の営業日だったですね。同時に帯状疱疹だと思うのですが、足が痛くて動けなくて、2021年から22年にかけてはさんざんでしたね。年明けから何度か通って、おかげさまで目は良くなりました。

- 中川:

- それは大変でしたね。原因がわからなかったり、治療法がない場合、氣が有効な場合があります。でも、そういうことがあったからお会いできたわけで、縁というのは不思議です。きっと、丹葉さんとシロクマとのご縁にもすてきなストーリーがあると思います。シロクマとの出あいのきっかけから聞かせていただけますか。

- 丹葉:

最初の出あいは小学校5年生のときです。夏休みの宿題で近くの動物園でお手伝いをすることになり、私がシロクマの担当になりました。シロクマのエサを作ったりしてお世話をしたのですが、このとき大人になったら野生のシロクマを見に行くぞと思いました。

最初の出あいは小学校5年生のときです。夏休みの宿題で近くの動物園でお手伝いをすることになり、私がシロクマの担当になりました。シロクマのエサを作ったりしてお世話をしたのですが、このとき大人になったら野生のシロクマを見に行くぞと思いました。- 中川:

- 子どものころの夢がかなったわけですね。

- 丹葉:

- 紆余曲折ありましたが(笑)。私は釧路の出身で高校を卒業後、東京へ来ました。学校へ通い、その後、就職をしたのですが、会社にもなかなか適応できず面白くないし、だからと言って、何かやりたいことがあるわけでもあく、非常に悲観的に生きていました。ただ動物は好きで、あるときペンギンにあいに行きたいと思い始めました。

でも、1995年でしたから、インターネットもありませんし、南極に関する本も見つからず、ほとんどあきらめていました。でも、願いは叶うもので、夜の11時からのニュースを見ていたら、キャスターの櫻井よしこさんが「今日の特集は南極観光です」と言うわけです。南極観光ツアーが始まったということで特集を組んだようです。

テレビに釘付けになりました。問い合わせの電話番号が紹介されたので、夜中なのにすぐに電話しました。スタッフの人が残っていて、資料を送ってもらうことにしたのです。 - 中川:

- 人生の転機ですね。何気ないことから道は拓けてくるものですね。カメラにも興味があったのですか。

- 丹葉:

- 当時はメーカーで技術者をやっていました。実家が写真館だったので、カメラは小さいころから触っていました。でも、南極へ行くのは写真を撮るというよりも、ペンギンにあうのが一番の目的でした。

ロスアンゼルスからブエノスアイレスへ行って、さらに南に移動して、船で南極へという予定だったのですが、オーバーブッキングとかあって、えらく遠回りしました。

- 中川:

- 初めての海外旅行だったのですか。

- 丹葉:

英語もできないし、外国は怖いところだと思っていましたので、海外へ旅行に行こうと思ったことはありませんでした。でも、ペンギンにあえるのですから、そんなこと言っていられません。

英語もできないし、外国は怖いところだと思っていましたので、海外へ旅行に行こうと思ったことはありませんでした。でも、ペンギンにあえるのですから、そんなこと言っていられません。

オーバーブッキングがあったせいで、飛行機では隣がアメリカ人でした。ドキドキしていたら、その人が私に話しかけてきました。どうしようと戸惑いながら、片言の英語で、自分は英語も苦手だし、海外旅行は好きじゃないというようなことを話しました。そしたら、「私に任せなさい」と、機内誌を教材にして英語のレッスンをしてくれました。その方は小学校の先生で、教え方がとても上手でした。到着するまで思いのほか楽しい時間が過ごせて、海外旅行が好きになりました(笑)。<後略>

東京・ 池袋のエスエーエス東京センターにて 構成/小原田泰久

廣澤英雄(ひろさわ・ひでお)さん

1937年茨城県に生まれる。1958年に合気道「龍ヶ崎道場」に入門。1961年から68年までの約7年間、開祖・植芝盛平師の弟子。1994年に7段を取得。2006年イタリアに招待され合気道の模範演技を披露し指導。現在、公益財団合気会廣澤塾(岩間)師範。他に大学や道場、カルチャースクール、クラブなどで合気道を指導。

『勝ち負けを捨て宇宙と一体になって世界平和を実現』

85歳になってやっと合気道の真髄をつかむことができた

- 中川:

- ご無沙汰しています。前回対談に出ていただいたのは2006年8月号でしたから、16年以上前のことです。先生をご紹介くださったのは会員の山田秀明さんでしたが、今回も山田さんから「廣澤先生も85歳になられてすばらしい境地に達しておられるのでぜひ会ってみてください」と言われて、お話をうかがいたいと思った次第です。

- 廣澤:

- 85歳ですが、まわりには65歳だと言っています(笑)。まだまだやることがいっぱいあるので年を取っていられないんです。山田さんも、前に会長とお会いしたときにはたまにお会いしてお話をするくらいの関係でしたが、2年ほど前から道場へ通うようになって、本格的に合気道を始めています。

- 中川:

- そうでしたか。氣のことをずっと勉強されていますので、上達も早いと思います。もうひとり、尾崎靖さんも真氣光の会員さんですが、先生のお弟子さんで、先生を東京にお呼びして、ワークショップを開いたりしていますね。

- 廣澤:

- 2人ともいろいろ協力してくださってありがたいですよ。

- 中川:

- 先生はタクシーの運転手さんをやっておられて、2人ともたまたま乗せたお客さんだったそうですね。

- 廣澤:

- そうなんですよ。お客さんで弟子になってくれたのは2人だけですよ(笑)。まさに氣が合ったんでしょうね。山田さんとは25年ほど前、尾崎さんとは15年ほど前ですね。山田さんを乗せたのは六本木だったかな。大雨でした。どういうわけか氣の話になりましてね。降りるときに名刺の交換をして、ときどき電話で話をするようになりました。尾崎さんは仕事帰りじゃなかったかな。以来、長くお付き合いさせてもらっています。縁があったのでしょうね。

- 中川:

- タクシーは、狭い車の中で運転手さんと二人きりになるじゃないですか。運転手さんが嫌なことがあってかイライラしていると、こっちも居心地が悪くなります。私はそんなときには運転手さんに氣を送ります。それで雰囲気が変わることがあります。

- 廣澤:

私もいろいろなお客さんを乗せました。タクシーの運転手は、人間観察もできたし、合気道のいいトレーニングにもなりました。呼吸によって相手の意識と自分の意識を結びます。そうすると、お客さんがどんな人かがよくわかるし、私と一体化しますから、イライラしていた人もご機嫌になります。行先を聞く前にどこへ行くかがわかるようなこともあります。私の車に乗ると気分が良くなると、銀座のママさんがファンになってくれて、たくさんのお客さんを紹介してくれたこともあります。

私もいろいろなお客さんを乗せました。タクシーの運転手は、人間観察もできたし、合気道のいいトレーニングにもなりました。呼吸によって相手の意識と自分の意識を結びます。そうすると、お客さんがどんな人かがよくわかるし、私と一体化しますから、イライラしていた人もご機嫌になります。行先を聞く前にどこへ行くかがわかるようなこともあります。私の車に乗ると気分が良くなると、銀座のママさんがファンになってくれて、たくさんのお客さんを紹介してくれたこともあります。

- 中川:

- 氣の交流ができているんでしょうね。先生はあの当時から合気道の達人だったわけですが、修行は終わりがないとおっしゃっていました。最近になって、すごい境地に達したそうですが。

- 廣澤:

- 武術をやっていると、「これでよし」と思うことはないですね。まだまだ修行をしないといけないのですが、それでも「ここまでこれたか」と感慨深くなることもあります。私の手相は50代からどんどん変わりました。二つの線(感情線と頭脳線)がくっつき始めました。今では一直線になってしまいました。両手ともです。知り合いの手相見がびっくりしていました。こりゃ豊臣秀吉と一緒だってね。なかなかこんなのはなくて、天下取りの手相だっていうんですね。70歳を過ぎたらとんでもないことになるよと言われました。天下を取ろうとは思っていませんが、人はどんどん変わるし、強く思って行動していれば、夢が叶います。65年前、合気道の開祖である植芝盛平先生から一回だけ習った技がついにできるようになりました。ずっとその技が頭に中にあって、毎日稽古をしてきたのですが、うまくできません。それができたのです。

- 中川:

- どうすればできるのか、ずっと考えていたのですね。

- 廣澤:

- 私の部屋には大きく伸ばした大おお先生(植芝先生)の写真が飾ってあります。じっと見ていると何か伝わってくるものがあります。

- 中川:

あちらの世界から開祖が教えてくれているんでしょうね。やっとわかったかとおっしゃっているのではないでしょうか。

あちらの世界から開祖が教えてくれているんでしょうね。やっとわかったかとおっしゃっているのではないでしょうか。

- 廣澤:

- 合気道は「和の武術」です。戦わず競い合わない。だから試合はありません。敵を作らず勝ち負けはない。宇宙と一体になることを目的としています。大先生も、その境地に達したのは晩年になってからです。私は、理屈としては宇宙と一体になることはわかっていましたが、心底は理解していませんでした。だから、大先生が教えてくれた技ができなかったのだと思います。それができたというのは、私も80歳を過ぎて、先生の境地に手が届いたのかなとうれしくなりました。<後略>

東京都千代田区内神田にて「 構成/小原田泰久

長島 彬(ながしま・あきら)さん

CHO研究所代表、ソーラーシェアリング推進連盟最高顧問。1943年神奈川県生まれ。東京 都立工業短期大学(現東京都立大学)を卒業後、約40年にわたり農機具の総合メーカーに勤 務。2003年定年退職後、慶應義塾大学法学部に入学、同時にCHO研究所を設立。2004 年に光飽和点の存在を知り、ソーラーシェアリングの考え方を発案。2010年には千葉県内に 実証試験場を開設し、ソーラーシェアリングの普及に務める。著書『日本を、変える、世界を変え る! 「ソーラーシェアリング」のすすめ』(リック刊) ソーラーシェアリングのすすめ

『電気を自分で作る。 ソーラーシェアリングの可能性』

上は発電、下は農地として使える ソーラーシェアリング

- 中川:

先日、『原発をとめた裁判長そして原発をとめる農家たち』という映画を見ました。映画の中に、原発事故で一度は農業をあきらめた福島の農家の人たちが、ソーラーシェアリングという太陽光発電で電力を自分たちで作るという場面があって、こういうシステムがあるんだと驚きました。長島先生はソーラーシェアリングの開発者で、映画でもコメントされていました。今日は、ソーラーシェアリングについてお聞きしたいと思っています

先日、『原発をとめた裁判長そして原発をとめる農家たち』という映画を見ました。映画の中に、原発事故で一度は農業をあきらめた福島の農家の人たちが、ソーラーシェアリングという太陽光発電で電力を自分たちで作るという場面があって、こういうシステムがあるんだと驚きました。長島先生はソーラーシェアリングの開発者で、映画でもコメントされていました。今日は、ソーラーシェアリングについてお聞きしたいと思っています

- 長島:

- 映画で紹介されていた福島のソーラーシェアリングに関しては、私は直接かかわっておりませんが、あの映画もなかなか評判が良いみたいで喜んでいます。会長のように、映画を通してソーラーシェアリングを知っていただいた方もたくさんいるでしょうしね。

- 中川:

ソーラーシェアリングというのは、田んぼや畑に3メートルほどの支柱を立て、その上に適度な間隔でソーラーパネルを並べて発電をするという方法です。発電をするという方法です。 従来の太陽光発電だと、山を削ったり、田畑を使えなくしてしまうので、自然エネルギーと言っても、どこか自然破壊をしているようなイメージがありました。だけど、ソーラーシェアリングだと、下は農地として使えますから、耕作放棄地を発電と農地の両方に活用できるということですよね。

ソーラーシェアリングというのは、田んぼや畑に3メートルほどの支柱を立て、その上に適度な間隔でソーラーパネルを並べて発電をするという方法です。発電をするという方法です。 従来の太陽光発電だと、山を削ったり、田畑を使えなくしてしまうので、自然エネルギーと言っても、どこか自然破壊をしているようなイメージがありました。だけど、ソーラーシェアリングだと、下は農地として使えますから、耕作放棄地を発電と農地の両方に活用できるということですよね。- 長島:

- 太陽光発電は普及とともにいろいろ非難され始めていますが、化石燃料の使用を減らすにはどうしても必要な技術です。 従来のメガソーラーは、自然と共生する方法といいにくいのが現状です。しかし、ソーラーシェアリングにすれば、太陽光発電が大面積が必要という大きな問題点が解決できますし、私たちが生活するのに十分な電力を供給できることがわかりました。

- 中川:

- 私も映画を見て、これは期待できると感じました。そのあたりのことをじっくりとお聞きしたいと思います。

- 長島:

- 私たちは石炭や石油、天然ガス、ウランを地下からとってエネルギーを作るのが当たり前だと思ってきましたが、それは産業革命以降の約400年の技術に過ぎません。人類が火を使うようになってからおよそ50万年です。そのうちの400年ですから、ほんの一瞬です。その一瞬で地球環境をどれだけ悪化させたか。人類はあらゆる生物に対して愚かで申し訳ないことをしてきたと思います。石油で財を成してきたロックフェラー財団の後継者も、化石燃料を使う企業には投資しませんと言っているくらいですから、いよいよ人類もその愚かさに気づき始めているのではないでしょうか。 化石燃料での発電は限界ですし、原子力を推進したい経産省が出した2030年の発電コストの予測データでも、太陽光発電が一番安いことを認めました。いろいろな側面から見て、太陽光発電はもっと広がっていかないといけません。

- 中川:

- 政府は原子力発電を増やすような発言をしていますが。

- 長島:

- 原子力は地震の危険もありますが軍事的な標的になります。そのことはロシアとウクライナの紛争で明らかです。いくら防衛費をかけても、原発があると、それが急所になりますから、国を守るには大きな困難が生じます。原発にミサイルを撃ち込まれたら、国だけじゃなく地球全体が大変なことになってしまいます。それに原発の発電単価はとても高いのです。福島第一原発の事故で危険性は痛感したと思いますし、ウクライナのことで有事のときの攻撃対象になることもわかりました。もはや経済的にもまったく優位性はありません。高くて危険なエネルギーです。いずれ立ち枯れていくしかないと思います。ほかにも水素の時代になると言っている方もいます。だけど、私はそうはならないと思います。と言うのも、水素は長期保存ができません。鉄のタンクに入れても、分子が小さく徐々に分解して漏れてしまいます。水素を液体にして貯蔵する方法はあるけれども、マイナス260度近くまで温度を下げないといけません。そのための設備と極低温を保つためのエネルギーをどうするのかという問題が残ります。

- 中川:

- 化石燃料に変わるエネルギー源はいろいろ言われていますが、なかなか実用化できないのが現状ですね。

- 長島:

そもそも大きな発電所を作ってみんなに配るという考え方を変える必要があります。もともと発電所は大きく作る方が発電の効率が上がりコストが下がります。だから、ずっと電力会社の仕事として評価されてきました。 今は太陽光発電を使えば、だれでも電力会社と同じように効率よく電気が作れます。まさにエネルギーの民主化と言えるでしょう。電力料金の中に原子力維持や超高圧の送電網の負担金も均一に分担される仕組みになっていますが、これは、お酒が飲めないのに宴会の飲み放題の参加費を払っているようなものだったのです。これからは、必要なときに必要な分だけ自分で作ることができる時代が到来するでしょう。北海道で地震による大規模停電がありました。大きな発電所に依存していたから、発電所に異常が起こったことで、あんな大事に至ったのです。各家庭で電気を作っていれば、あれほどの大騒ぎにはならなかったのではないでしょうか。<後略>

そもそも大きな発電所を作ってみんなに配るという考え方を変える必要があります。もともと発電所は大きく作る方が発電の効率が上がりコストが下がります。だから、ずっと電力会社の仕事として評価されてきました。 今は太陽光発電を使えば、だれでも電力会社と同じように効率よく電気が作れます。まさにエネルギーの民主化と言えるでしょう。電力料金の中に原子力維持や超高圧の送電網の負担金も均一に分担される仕組みになっていますが、これは、お酒が飲めないのに宴会の飲み放題の参加費を払っているようなものだったのです。これからは、必要なときに必要な分だけ自分で作ることができる時代が到来するでしょう。北海道で地震による大規模停電がありました。大きな発電所に依存していたから、発電所に異常が起こったことで、あんな大事に至ったのです。各家庭で電気を作っていれば、あれほどの大騒ぎにはならなかったのではないでしょうか。<後略>

千葉県市原市 ソーラーシェアリング実証実験場にて 構成/小原田泰久

中野 節子(なかの せつこ)さん

信州内観研修所所長。長野県飯田市に生まれる。法政大学社会学部卒業。 心理学博士号取得。現在 心身カウンセラー、日本矯体療術師協会会員、 日本内観学会会員、国際内観学会日本代表、上海交通大学名誉教授、上海 精神衛生中心医学顧問

『不満を感謝に。内観で気づきを得て幸せな人生を歩む』

クライアントの劇的な変化を見て内観を受けようと思った

- 中川:

- 中野先生とお会いするのは2回目ですね。長野県の安曇野での真氣光研修講座のとき、研修講座で講師をしてくださっている石井光先生を会場まで案内してきてくださいました。先生は安曇野の信州内観研修所の所長さんをやっておられますが、石井先生とのお付き合いは長いのですか。

- 中野:

- 石井先生と初めてお会いしたのは35年くらい前、私が東京の小金井市にあった意識教育研究所でお手伝いをしていたころです。意識教育研究所は、もうお亡くなりになりましたが、波場武嗣先生が主宰されていて、内観をもとに、いろいろな手法を取り入れた「内省」という手法で、さまざまな問題を抱えた方たちを救っていました。石井先生は外国からの内観関係のお客様と一緒に意識教育研究所を訪ねて来られました。講演をされたり、内省の面接のお手伝いをされたりもしていましたね。でも、私はただのお手伝いですから、あのころは親しくお話をすることはありませんでした。

- 中川:

- 石井先生は学生時代から内観をやっておられて、今では内観の第一人者として世界中に内観を広めておられます。中野先生はいつごろから内観にかかわり始めたのですか。

- 中野:

25年くらい前ですね。その当時、私は子育てをしながら、東洋医学の資格を取得して、体の治療とカウンセリングをしていました。7年間、毎週通ってくれている女性がいました。その方は、40歳になっていましたが独身で、自宅で編集の仕事をしていました。人との付き合いもほとんどなく、自分はこの先どうなるのだろうと心配していました。私は意識教育研究所でやっていた内観のセミナーに彼女を送り込みました。そしたら、一週間でがらっと変わって帰ってきました。今までずっと会ってなかった親に20年ぶりに会いに行けたり、兄弟とも行き来するようになりました。結婚もして子どももできました。あのままだったら、天涯孤独だったのに、想像もできないような明るい人生が開けてきたのです。その後もクライアントを研修に送り、みなさんとても元気になられました。私は、もちろん内観のことは知っていましたが、自分は特に問題を抱えているわけでもないし、年を取ってから受ければいいやと思っていました。

25年くらい前ですね。その当時、私は子育てをしながら、東洋医学の資格を取得して、体の治療とカウンセリングをしていました。7年間、毎週通ってくれている女性がいました。その方は、40歳になっていましたが独身で、自宅で編集の仕事をしていました。人との付き合いもほとんどなく、自分はこの先どうなるのだろうと心配していました。私は意識教育研究所でやっていた内観のセミナーに彼女を送り込みました。そしたら、一週間でがらっと変わって帰ってきました。今までずっと会ってなかった親に20年ぶりに会いに行けたり、兄弟とも行き来するようになりました。結婚もして子どももできました。あのままだったら、天涯孤独だったのに、想像もできないような明るい人生が開けてきたのです。その後もクライアントを研修に送り、みなさんとても元気になられました。私は、もちろん内観のことは知っていましたが、自分は特に問題を抱えているわけでもないし、年を取ってから受ければいいやと思っていました。

- 中川:

- なかなか自分のことはわからないものですからね。クライアントさんが教えてくれたんですね。

- 中野:

- 栃木の内観研修所の柳田鶴声先生が「これは遺言です」ということで講演をされました。私は、内観を受けるなら柳田先生に面接をしてもらいたいと思っていましたので、栃木で一週間の集中内観を受けました。内観で、一番身近な人から始めて、配偶者、子ども、まわりの人たちに対して、その人から「していただいたこと」「してさしあげたこと」「迷惑をかけたこと」という3つの質問に取り組みます。

- 中川:

- いろいろな気づきがあるんでしょうね。

- 中野:

- 私の場合、自分がいかに自己中心の塊であったかわかり懺悔して懺悔して、自分は生きていてはいけないのではと思うくらいでした。でも、最終日でした。窓から外を見ると、山桜や春の色とりどりの花が咲いていて、その花たちが、私に笑いかけているんです。うぐいすが鳴いていました。その鳴き声が「大丈夫だよ。そのままでいいよ」と聞こえてきたんです。見るもの聞くもの生き生きとしていて雲の上を歩いているようなすべてのものと一体になったような気分でした。ああ、生まれ変わったと思いました。内観が終わったあと、柳田先生から、半年間、車の運転をしないでください、と言われました。覚醒状態だったらしいんですね。そして、夜も眠れなくなったらこの先生に電話しなさい、と言って教えられたのが石井先生の電話番号でした。案の定、眠れなくなって、夜、石井先生に電話をしました。まだ帰ってきてないので3時くらいならいいですよと言われて、夜中に電話をして、内観の面接をしてもらいました。その後、大宮に研修所ができて、石井先生が所長になるというのでお手伝いをしました。そうしたご縁から、飯田や、安曇野の信州内観研修所でもずっと応援していただいています。

- 中川:

- 内観研修ではどんな気づきがあったのですか。

- 中野:

- カウンセリングをしたり、人のお世話をしていたので、自分はいい人だと思い込んでいました(笑)。自分がよくみられたいという思いが強かったし、クライアントが良くなればうれしいし、良くならなければどうしてだろうと悩んだり、自分の力で何とかしようとしていました。なんとごう慢なことかと恥ずかしくなりました。まわりにさんざん迷惑をかけてきたのに、自分はいいことをやっているのだから、家族は少しは我慢してくれてもいいではないかと、まわりの人への感謝はまるでありませんでした。両親に対しても申し訳なくて仕方なかったですね。大学生のころ、70年安保で、私は学生運動をしていました。そのことを知った両親が長野県の飯田から上京してきて、私を連れ帰ろうとしました。私は「帰らない」と突っぱねました。父は「勘当だ」と怒鳴りました。母は「一緒に帰ろう」と泣いていました。

- 中川:

- 内観をしないと思い出さないことだったかもしれませんね。

- 中野:

- 私は両親からの束縛を逃れて自由になった気分でいました。でも、内観をして、両親はどれほど心配していたか、娘を勘当しなければならない父の気持ちはどんなだったか、気がつきました。自分が情けなくなって涙が止まりませんでした。飯田には兄と弟が住んでいたので、私は親の面倒を見ることはないだろうと思っていましたが、少しは恩返しをしないといけないなと心から思いましたね。結果的には、実家が一軒空いていたので、そこを研修所にして、両親のそばにいることもできました。内観をしてなかったら、そうはなってなかったと思います。

- 中川:

- 親がしてくれることは当たり前だと思ってしまいがちですからね。本当は、たくさんのことをしてくださっている。そのことを見ないで生きるのと、感謝しながら生きるのとでは雲泥の差だと思います。先代は、両親が一番身近なご先祖様だから大切にしなさいと言っていました。両親に感謝して生きることが、ご先祖様を敬うことにもつながるのではないでしょうか。

- 中野:

- 両親への思いが変わるだけで、いろいろなことが変化します。私の場合、体調がすごく良くなりました。小さいころから陰性の体質で、ひどい冷え性、肩こりでした。母が心配して、兄も体が弱かったので、玄米を炊いてくれたり、いろいろな健康法を試してくれました。大人になってからも胃が痛くて、特にカウンセリングをしているときは一番ひどくて、金曜日の夕方になると激痛で病院へ駆け込んでいました。検査してもどこも悪くなく、神経性のものだと言われました。内観の前は、すごい低血圧で、上が90、下が60くらいでした。朝も起きられませんでした。内観したら血圧が180まで上がりました。なんか体が熱いし汗が出るんです。それまで、なかったことでした。柳田先生に話したら、細胞まで変わったんだよと言われてうれしくなりました。陰性から陽転したって感じです。それ以来、血圧も普通で、この間の健康診断でも異常はないし、昔は胃薬を飲んでいましたが、今は必要ありません。生まれ変わりましたね。

- 中川:

心と体は連動しているんでしょうね。真氣光でも氣を受けていろいろな気づきがあると、体調も良くなっていくという人がいます。真氣光研修講座では、石井先生に内観の講義をしていただいていますが、親をはじめまわりの人にどれだけお世話になり、迷惑をかけたか気づけたという受講生の方はたくさんいますね。新型コロナウイルスの影響もあるかと思いますが、人間関係が非常に希薄になって、自分さえ良ければいいと思ったり、自分のことを顧みずに人を責めたりする人が多くなっているような気がします。私は、マイナスの氣の影響を受けてそうなっているように感じています。氣を受けてマイナスの氣がとれていくと、まわりへの感謝の気持ちが出てきます。感謝の気持ちが大きくなれば、光が増えますから、マイナスの氣は減っていって、プラスの氣が増え、ますます感謝の気持ちが出てくるんですね。そういう人は幸せになれます。いくら物質的に恵まれていても、感謝の気持ちがないと幸せは遠ざかっていきます。真氣光は氣を通して、たくさんの人が幸せになるためのお手伝いをするのが役割だと思っています。

心と体は連動しているんでしょうね。真氣光でも氣を受けていろいろな気づきがあると、体調も良くなっていくという人がいます。真氣光研修講座では、石井先生に内観の講義をしていただいていますが、親をはじめまわりの人にどれだけお世話になり、迷惑をかけたか気づけたという受講生の方はたくさんいますね。新型コロナウイルスの影響もあるかと思いますが、人間関係が非常に希薄になって、自分さえ良ければいいと思ったり、自分のことを顧みずに人を責めたりする人が多くなっているような気がします。私は、マイナスの氣の影響を受けてそうなっているように感じています。氣を受けてマイナスの氣がとれていくと、まわりへの感謝の気持ちが出てきます。感謝の気持ちが大きくなれば、光が増えますから、マイナスの氣は減っていって、プラスの氣が増え、ますます感謝の気持ちが出てくるんですね。そういう人は幸せになれます。いくら物質的に恵まれていても、感謝の気持ちがないと幸せは遠ざかっていきます。真氣光は氣を通して、たくさんの人が幸せになるためのお手伝いをするのが役割だと思っています。- 中野:

- 実は、私は真氣光とすごく縁があるんです。父が飯田の公民館で先代の会長の体験会があるというので参加したらしくて、ハイゲンキを買ってきたんです。毎日、喜んで当てていました。そのうち父が使わなくなって、私がいただいて、自分に当てたり、クライアントにやってあげていました。だれかに貸してあげたら返ってこないんです(笑)。その後、東京センターに酵素風呂があるとお聞きして通っていました。そのとき、ハイゲンキミニというのがあるというので買って、石井先生にも貸してあげたりしたんですよ。

- 中川:

先生は下田の真氣光研修講座に参加されたのですが、その前の話ですか。

先生は下田の真氣光研修講座に参加されたのですが、その前の話ですか。- 中野:

- 父がハイゲンキを買ったのは、かなり古い話です。渋谷公会堂であった先代の体験会にも参加しました。行ったら満席で、壁に沿って立っていたのですが、どんどん押し出されて、一番前の壁際から先代のお話を聞いていました。先代が氣を送り始めたとき、何をやっているのだろうと薄目をあけて見ていたら、先代の手からオレンジの光が出ていたのが見えました。そういうことがときどきあるんです。座っている人がくねくね動いていました。終わったら、車いすの人が立って歩き始めたんです。あれには驚きました。それも、何人もそういう人が現れたのですから。

- 中川:

- 氣には興味があったんですね。

東京・ 池袋のエスエーエス東京センターにて 構成/小原田泰久

中野節子さんの情報

信州内観研修所

「内観への誘い」著:石井光・中野節子

「素敵な自分に出会いましょう」著:中野節子

桑原 浩榮(くわはら こうえい)さん

鍼灸医師。米国マサチューセッツ州ボストン在住(1989,1991-現在)クーリア氣クリニック院長

日本はり協会、北米小児はり協会会長ニューイングランド鍼灸大学元助教授

『鍼灸師は直観が命。真氣光で直観力を高める』

真氣光と鍼灸では 道具の使い方がまったく違う

- 中川:

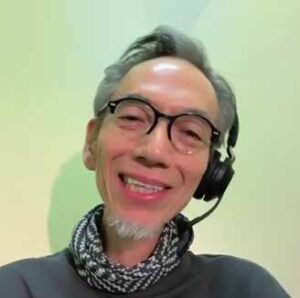

ここ3年は、新型コロナウイルスの影響で桑原先生とはオンラインでしかお会いできません。先代の時代から先生はボストンでセミナーを開いてくださっていて、私も毎年ボストンへうかがっていました。

ここ3年は、新型コロナウイルスの影響で桑原先生とはオンラインでしかお会いできません。先代の時代から先生はボストンでセミナーを開いてくださっていて、私も毎年ボストンへうかがっていました。- 桑原:

- 先代が亡くなる前の年、1994年からでしたかね。だから28年間ですか。私はその3年前に日本の古典鍼灸を指導するためにボストンに渡りました。当時は『氣功師養成講座』と言っていましたが、下田で行われていた一週間の講座にも参加しました。

- 中川:

- 桑原先生は鍼灸師ですが、治療のときはほとんど鍼を刺さないそうですね。鍼を刺さない鍼灸治療というのはあまり聞かないのですが、氣に通じるところがあるように思います。

- 桑原:

- 刺さない鍼は日本で発展しました。中国の文献にも出ていますが、中国ではほとんど使われていません。鍼灸治療も氣がとても大切で、術者の心の使い方、意識の持ち方がとても大切です。先代のころから真氣光では当たり前に言われていますが、中国では、古典には書かれていても、今では霊や魂、心のことはあまり言いません。このツボに打てばこんな変化が起きるという経験的なものになっています。私もツボに鍼を打つことはやりますが、術者の心の持ち方、受ける側の気持ちの変化が治療結果に大きくかかわることは常に実感していますね。だから、術者は精神的な修行をする必要があるんですね。真氣光と同じですね。

- 中川: